1- La construction du concept de ségrégation par les sciences sociales

a- La ségrégation : éléments de définition. Polysémie et polymorphie du terme

« Faire l’histoire d’un mot, ce n’est jamais perdre sa peine. Bref ou long, monotone ou varié, le voyage est toujours instructif. […] Ces termes, dont le sens, plus ou moins grossièrement défini par les dictionnaires, ne cesse d’évoluer sous la poussée des expériences humaines, nous arrivent grossis, pour ainsi dire, de toute l’histoire qu’ils ont traversée. Seuls, ils permettent de suivre et de mesurer avec une exactitude un peu lente (le langage n’est pas un appareil enregistreur très rapide) les transformations d’un groupe de ces idées maîtresses que l’homme se complait à croire immobiles, parce que leur immobilité semble garantir sa sécurité. » Lucien Febvre, « Civilisation, évolution d’un mot et d’un groupe d’idée », in Civilisation : le mot et l’idée, Paris, La Renaissance du livre, 1939, p.1

Aussi, cette citation nous interpelle sur la nécessité de considérer un mot, une idée, non pas comme quelque chose d’immuable, de pétrifié, mais bien au contraire comme un élément à remettre en question dans une perspective dynamique, évolutive. Cela nous amène donc à avoir dans un premier temps, des préoccupations d’ordre étymologique pour nous permettre de fixer l’acte de naissance d’un mot, préalable nécessaire dans le cadre d’une étude où nous pressentons que le sens du mot central de ladite étude a évolué dans le temps. Cerner l’origine d’un mot, en l’occurrence celui de ségrégation a des vertus heuristiques et n’est pas vain dans le cadre d’une recherche en géographie sociale. La recherche de cette origine nous éclairera, à coup sûr, sur les réalités que recouvrent ce mot, sur son utilisation peut-être abusive et systématique pour qualifier certains phénomènes assez éloignés du sens de ce terme. Autrement dit, revenons en au sens fondamental du mot pour mieux comprendre son utilisation actuelle dans notre contexte d’étude.

Le mot « ségrégation » à une double origine, à la fois latine et anglo-saxonne. Le terme segregatio, d’origine latine, est issu de segregare, dont le sens initial est « séparer un animal d’un troupeau ». Le vocable est ensuite appliqué aux relations humaines et évolue dans le sens de « mettre à l’écart », « mettre à part », « séparer », « éloigner un individu d’un groupe ». L’emploi du terme de ségrégation est attesté pour la première fois en 1374, dans le sens « d’action de séparer ». Il apparaît, par ailleurs, pour la première fois dans un dictionnaire- celui de l’Académie française- en 1762, comme « l’action par laquelle on met à part, on sépare d’un tout, d’une masse ». Mais, notons que cette définition n’est illustrée par aucun exemple. Le mot semble ne pas posséder de connotation particulière. Il signifie simplement « séparation ».

C’est au XXème siècle, que le terme de ségrégation entre dans le champ lexical de la langue française avec une connotation toute particulière, étrangère au mot jusqu’alors. Le sens « moderne » du terme de ségrégation, vient des Etats-Unis. Ce terme recouvre alors, dans les années trente, le sens de séparation totale, organisée et réglementée, de la population blanche avec les autres groupes d’individus ayant une couleur de peau différente. Le mot, l’idée de ségrégation appartient alors au domaine du droit, des lois écrites. Une réalité que partagera également un pays comme l’Afrique du Sud. Nous entrons donc ici dans le domaine de la différenciation, de la mise à l’écart de groupes humains du fait de leur appartenance ethnique, religieuse, sociale ou en raison de leur sexe, de leurs moeurs. Cette ségrégation est donc à la fois spatiale : on isole une population dans un quartier d’une ville et sociale : le groupe subit des discriminations de type économique, juridique ou politique. Si cette réalité n’a plus un caractère légal dans les pays cités plus haut- loi sur les droits civiques aux Etats-Unis en 1964 et abolition de l’apartheid en 1990 en Afrique du sud- elle est toujours présente de manière officieuse : les afro-américains sont toujours victimes de discrimination à l’embauche par exemple. Nous voyons donc que le terme de « ségrégation » a longtemps été réservé aux sociétés autoritaires, où la mise à l’écart, la séparation physique des groupes d’individus était intentionnelle.

Aujourd’hui, dans nos sociétés basées sur un principe d’égalité entre les individus, le terme « ségrégation », outre le fait qu’il soit connoté péjorativement, « renvoie à une norme, à un idéal d’un monde meilleur, où triompherait la mixité, l’assimilation, l’intégration » (Grafmeyer, 1994). Progressivement, le vocable perd sons sens fort. Il est alors largement récupéré et utilisé par les médias. Galvaudé, le terme de ségrégation prend une multitude d’acceptions.

La ségrégation, en tant qu’objet d’étude, se définirait donc comme un fait social de mise à distance et de séparation physique (Madoré, 2004). Elle résulte de l’ensemble des mécanismes sociaux qui permettent à certains groupes de tenir à distance d’autres groupes, et de leur assigner un territoire. C’est le « chacun chez soi », mais il existe des espaces communs, non investis totalement par tel ou tel groupe, dans lesquels des individus appartenant à des « classes sociales » différentes peuvent se rencontrer. Manuel Castells, en 1972, définit, quant à lui, la ségrégation comme « la tendance à l’organisation de l’espace en zones à forte homogénéité sociale interne et à forte disparités sociales entre elles ; cette disparité étant comprise, non seulement en terme de différences, mais de hiérarchie »( Madoré, 2004).

La ségrégation est donc forcément inhérente à la formation de « groupes de personnes qui entretiennent entre elles des relations exclusives en fonction de différents critères » (Pumain, 2004). On distingue deux types de ségrégation. Celle qui est choisie et qui émane alors de la volonté de certains groupes individus de « sélectionner » les personnes avec lesquels ils veulent cohabiter, selon des critères de revenus, c’est à dire selon le capital économique des individus, ou selon des critères d’appartenance ethnique. Ces deux critères, étant par ailleurs souvent associés, dans les quartiers des grandes villes par exemple, pour désigner les populations que l’on ne souhaite avoir dans son voisinage immédiat. Cependant, le critère « ethnique », ne doit pas forcément être considéré comme un élément de discrimination négative. En effet, le regroupement des personnes selon leur appartenance ethnique ou religieuse, peut être aussi choisi. Ainsi, c’est cette dynamique qui aboutit à la création des quartiers juifs, et non pas des « ghettos » juifs qui sont le résultat d’une mise à l’écart de manière autoritaire, formés selon une logique d’exclusion des individus de confession religieuse différente. La ségrégation subie est celle qui touche certains groupes sociaux défavorisés ou mal intégrés, exclus de fait, de certains espaces et qui n’ont donc pas le choix de leur lieu de résidence.

Les phénomènes ségrégatifs, d’exclusions, sont le résultat d’interactions et d’interdépendances entre différents acteurs qui agissent dans et sur la ville. « Ce système produit des formes de régulation sociale et une territorialité spécifique, expressions de rapports de pouvoirs qui marquent l’espace urbain et génèrent aussi des opportunités d’intégration ou d’insertion comme des mécanismes d’exclusion et de stigmatisation » (Penven, 1998). Cette idée corrobore les thèses de l’Ecole de Chicago sur lesquelles nous insisterons plus loin dans cet exposé.

La ségrégation peut être aussi être construite par la rumeur, la disqualification. C’est-à-dire qu’une certaine image de l’autre va être construite en le « stigmatisant ». En outre, la forme de ségrégation la plus courante est celle générée par l’appartenance ethnique, la couleur de peau.

L’isolement d’une population dans un quartier d’une ville correspond donc, à une ségrégation spatiale. Les discriminations d’ordre économique sont, quant à elles, identifiables à une ségrégation sociale. On parlera donc souvent de ségrégation socio-spatiale. Mais, n’y a-t-il pas une redondance dans l’expression même ? Comment une ségrégation sociale ne pourrait-elle pas être corrélée à une organisation particulière de espace !?

Par ailleurs, l’imprécision même de la définition du terme « ségrégation » nous incite à nous méfier, pour éviter la confusion, de certains faits sociaux que nous serions tentés de regrouper sous ce nom. En effet, les différentes « pathologies » sociales pouvant exister sur certains territoires sont-elles le résultat de phénomènes ségrégatifs ou de l’ordre de la simple différenciation d’un territoire par rapport à un autre, de la spécialisation spatiale ?

On parlera de ségrégation urbaine, sociale, résidentielle…L’ensemble de ces formulations étant souvent substitué l’une à l’autre, quand on lit les différentes recherches produites sur la division socio-spatiale des villes. Cette dernière expression étant elle-même usitée pour désigner les phénomènes de mise à distance sociale et spatiale de groupes d’individus.

La ségrégation peut être étudiée à l’échelle d’une ville, d’un quartier, ou même d’un immeuble. Dans ce dernier cas, il s’agit le plus souvent d’une ségrégation sociale verticale, telle qu’elle pouvait exister dans les immeubles parisiens jusqu’au XVIIIe siècle environ. A l’intérieur d’un même bâtiment pouvaient coexister des familles bourgeoises et les employés de ces mêmes familles, relégués dans les niveaux supérieurs, sous les combles. Cette hiérarchie sociale organisée spatialement, de manière verticale, malgré quelques survivances ici et là, disparaît progressivement à partir du XIXe siècle, sous l’effet des opérations d’urbanisme qui engendrent une profonde mutation de l’espace urbain des grandes villes françaises.

La sécession urbaine est, quant à elle, un phénomène de ségrégation paroxystique. Dans ce cas, il n’existe plus de territoire de rencontres entre différents types de population. La rupture est définitive entre des catégories sociales distinctes et irréconciliables. C’est l’« entre soi » choisi…

Nous l’avons vu le sens premier du mot ségrégation, dans son acception moderne, est inhérent à une intentionnalité, à une volonté de mise à l’écart de groupes d’individus jugés indésirables par un gouvernement autoritaire. On doit alors se poser la question si l’utilisation du terme « ségrégation » est légitime pour désigner des faits sociaux existants dans des contextes très éloignés de ceux qui ont vu naître l’idée même de ségrégation…

b- Enclavement et discontinuité de l’espace

La notion d’enclavement, désigne, quant à elle, l’idée « d’une situation de fermeture spatiale : l’enclave est un espace partiellement isolé ou fermé dans un système de relations.» Quelle différence pouvons alors nous faire entre la ségrégation spatiale, exprimant également l’isolement d’un groupe de population et une situation d’enclavement ?

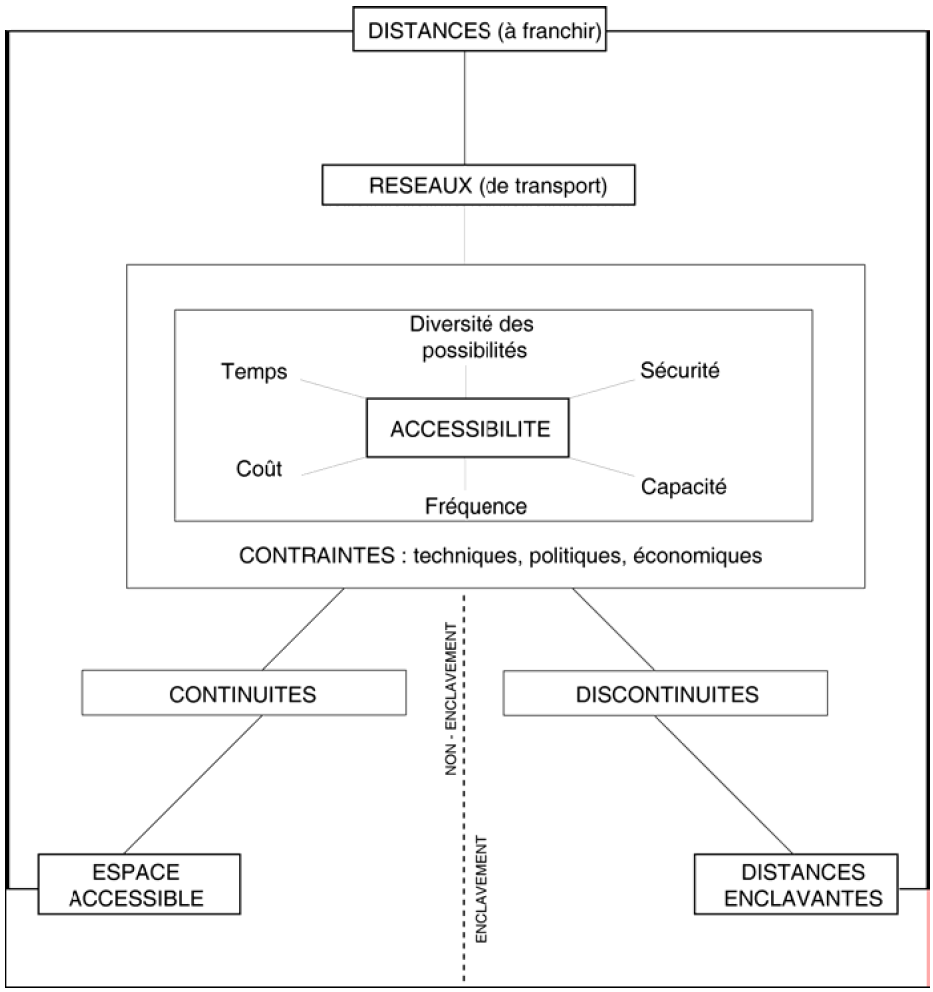

Disons que la question de l’enclavement est essentiellement appréhendée à partir de la situation d’inégale accessibilité aux réseaux de transports. « De la continuité ou au contraire de la discontinuité dans les réseaux, animant cette relation dépend alors ce gradient (entre ouverture et fermeture) qui définit les situations spatiales » (Debrie, 2005). L’enclavement serait l’expression géographique de l’isolement dans les réseaux. Terme tout aussi polysémique que celui de ségrégation, le terme exprime « l’idée d’un isolement spatial à dépasser ou l’identification de fermetures qui doivent être annulées » (Ibid., 2005). L’enclavement indique alors une discontinuité de l’espace.

L’enclavement pourrait être défini aussi comme un outil servant à produire la ségrégation, sous certains régimes politiques, comme en Afrique du sud. Par ailleurs, on parle aussi de ségrégation socio-spatiale par les transports mais aussi d’enclavement socio-spatial.(http://urbamet.documentation.equipement.gouv.fr/urbamet/vuedocpdf?id=266211&print=true)

L’enclavement est aussi « une figure de style utilisée pour traiter des marginalisations actuelles » (Ibid., 2005).

L’enclavement est une notion mobilisée par les acteurs institutionnels, politiques ou économiques pour obtenir les budgets nécessaires à la construction d’infrastructures, dans le but de sortir certains territoires d’une situation d’isolement. Autrement dit, l’enclavement correspond à une « pathologie spatiale » qui exige une réponse par un aménagement de l’espace approprié en réponse à cette situation. Désenclaver, c’est alors intervenir sur une zone ne bénéficiant pas d’aménités de services, de transports suffisants qui lui permettent d’être « reliée » aux territoires alentours.

L’enclavement est par suite une situation relative. L’enclave existe dans un contexte territorial précis, et doit être définie « comme une situation relative de fermeture, c’est-à-dire un espace fermé ou isolé dans et par rapport à un système de relations » (Ibid., 2005). La situation de « fermeture » d’un espace doit être comparé à des espaces plus ouverts. L’enclave n’est que parce qu’il existe un espace plus « ouvert » auquel on va se référer pour désigner une situation d’isolement géographique.

Source : DEBRIE (J.), 2005, « L’enclavement : expression géographique de la discontinuité dans les réseaux », http://fig-st-ie.education.fr/actes/actes_2005/debrie/debrieenclavement.pdf

c- L’Ecole de Chicago et l’appropriation du concept de ségrégation par les sciences sociales en France

C’est dans les années 20 aux Etats-Unis que se constitue un champ de recherche autour de la ségrégation socio-spatiale et de la division sociale des villes. L’Université de Chicago (l’Ecole de sociologie de Chicago) donne naissance à l’Ecologie urbaine qui est le fait de sociologues comme Robert Erza Park, Ernest W. Burgess, Roderick Mac Kenzie, ou Louis Wirth (Grafmeyer, 1995).

Dans un contexte de forte croissance démographique(1) d’arrivée massive d’immigrants investissant l’espace et s’organisant en communautés ethno-culturelles, la ville de Chicago va être le laboratoire d’expérimentations qui conduiront à poser les bases de la recherche sociologique américaine actuelle. C’est cette nouvelle approche et manière d’étudier la ville qui fixera plus tard les canons de l’ « orthodoxie » des sciences sociales, en France notamment.

Les travaux de l’Ecole de Chicago portent sur le fonctionnement et les configurations socio-spatiales de la ville. La thèse de Robert Erza Park, le chef de file du mouvement des chercheurs en sociologie urbaine, est que l’espace urbain peut donc être considéré comme « un laboratoire de recherche sur le comportement humain. » Selon cette perspective « la ville est assimilée à un organisme vivant dans lequel les individus se livrent à la compétition, à la concurrence » et à « la lutte pour la vie» (Scheibling, 1998). La ville, en l’occurrence celle de Chicago, se recompose sans cesse. Cette évolution constante de l’urbain présente une analogie avec les adaptations nécessaires à la vie dans la nature; les individus sont constamment appelés à s’adapter à un environnement en perpétuel changement. Le « darwinisme social » est au coeur des problématiques des fondateurs de l’Ecole de Chicago. Les rapports entre les êtres vivants, qu’ils soient humains ou non, sont les mêmes. Ils se livrent à une concurrence âpre pour pouvoir vivre. Robert E. Park fait le constat suivant : la ville est le lieu de violences inouïes entre individus. En réaction, ces derniers s’agrègent pour leur survie sur des espaces « selon leur affinités et leurs appartenances culturelles ». Ainsi, le postulat de Park peut se résumer ainsi : la ville se construit en fonction du double processus suivant : « la sélection naturelle » par la compétitivité entre individus et l’intégration par le biais du sentiment d’appartenance à un groupe, à une communauté (Ibid., 1998). Cette lutte interindividuelle se focalise sur la lutte pour l’emploi, pour le logement par exemple et trouve sa résolution dans la création de relations de solidarité entre individus partageant un fond socio-culturel commun. Mais ce jeu de relations est instable et en constant réajustement. Le parcours résidentiel des personnes est représentatif de cette constante adaptation au milieu urbain. Park note, en prenant l’exemple des populations juives immigrées d’Europe centrale, que si la première génération d’immigrants met en place à son arrivée une stratégie permettant son intégration au sein d’un groupe de semblables, les immigrés de deuxième génération cherchent plutôt à s’installer dans les quartier aisés de la ville, lieux de vie de ceux qui ont « réussi socialement ». Autrement dit, la montée des individus dans la hiérarchie sociale entraîne, par le fait, une nouvelle localisation résidentielle, un abandon partiel ou total des valeurs et des solidarités propres au groupe ethnique auquel ils appartiennent.

L’homogénéisation et la dissolution des groupes sont les conséquences d’une compétition entre individus générant des phénomènes d’exclusion (Ibid., 1998). Ces mécanismes conduisent alors à une ségrégation sociale et raciale inévitable.

D’après Burgess et Park, la ville est un système dont les différents éléments qui la composent sont en constante interaction. Ainsi, les dynamiques propres à un espace, à un quartier, ne peuvent être comprises si l’on tient compte uniquement de leurs caractéristiques internes. L’analyse du phénomène de ségrégation sociale sur un espace donné demande, donc, de prendre en considération l’ensemble urbain qui fait système, en tenant compte de plusieurs facteurs tels que l’emploi, le marché du logement, la sociabilité (ADEF,2004). Il n’est assurément pas possible de considérer le phénomène de ségrégation socio-spatiale comme la résultante d’un seul facteur.

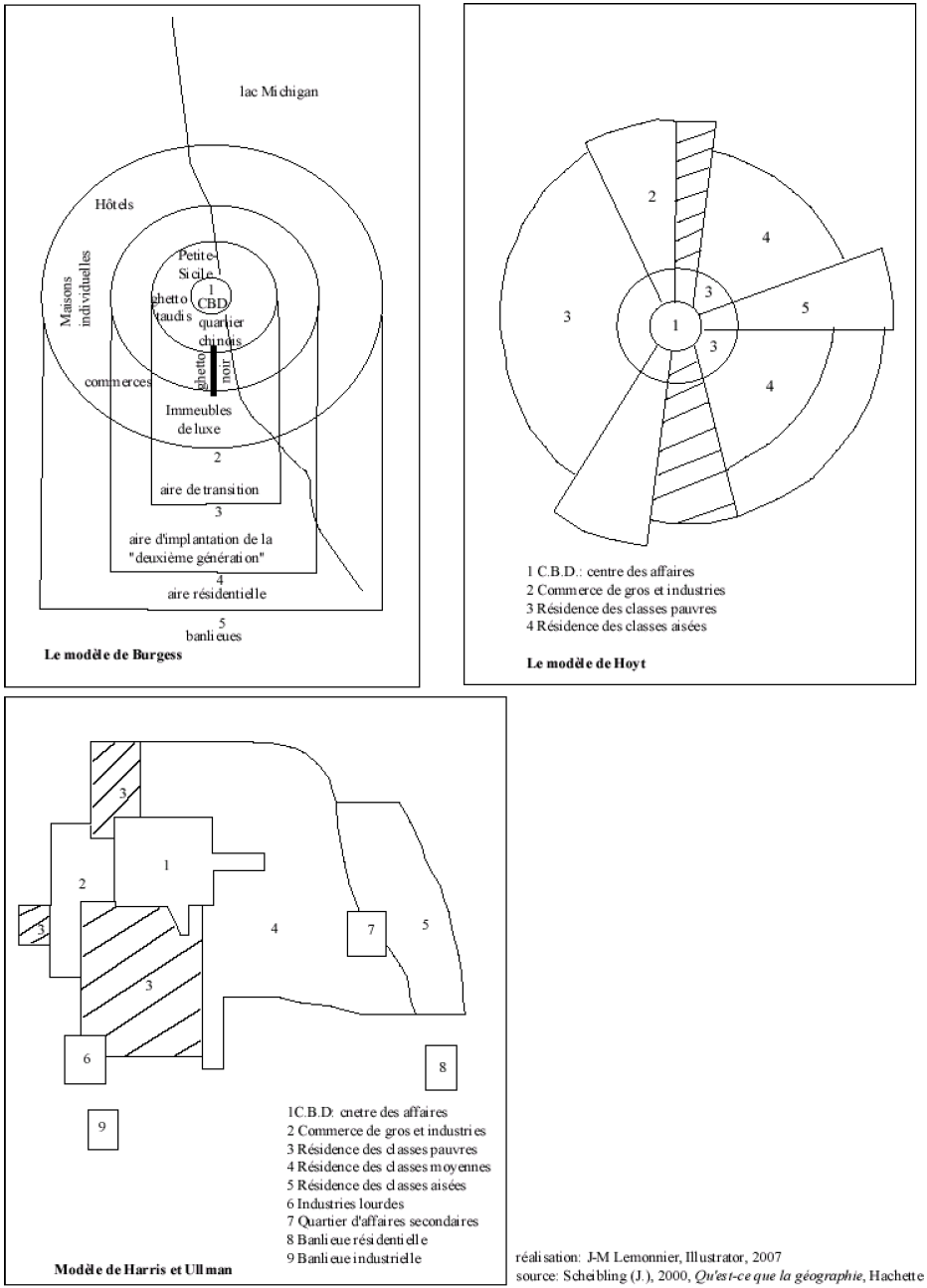

Les chercheurs de l’Ecole de Chicago sont à l’origine de modèles qui rendent compte de la croissance urbaine, conséquence des faits sociaux d’agrégation et d’expansion. D’après Burgess (1925), cette expansion se réalise sous la forme de zones concentriques. « Dans cette analyse de la croissance de la ville, E. Burgess recourt à deux concepts d´espace bien distincts: d´une part : l´espace physique, celui de l´environnement bâti et du parc de logements, d´autre part : l´espace social, ou encore l´espace intra-métropolitain au sein duquel se déploie la société urbaine. » (Rhein, 1997).

Burgess a montré au travers de son schéma concentrique de la ville que les habitants d’une ville se répartissent de manière distincte à partir du centre-ville jusqu’aux couronnes suburbaines. Cette distribution dans l’espace est alors fonction « de leur ancienneté dans la ville, de leur position sociale et de leur mode de vie » (Grafmeyer, 1994). Ce modèle part du principe que les nouveaux arrivants dans une ville se regroupent, le plus souvent, d’après leur appartenance ethnique. Ensuite, selon le degré d’assimilation de ces populations au cours du temps, celles-ci se diffusent dans l’espace urbain. Cette configuration socio-spatiale selon un schéma concentrique accorde donc une importance centrale aux mobilités résidentielles. Cependant, Burgess « insiste beaucoup sur le fait que « cette structure en zones concentriques n’est que le cadre d’un processus contradictoire de désorganisation/réorganisation des individus et des communautés » (Scheibling, 2000).

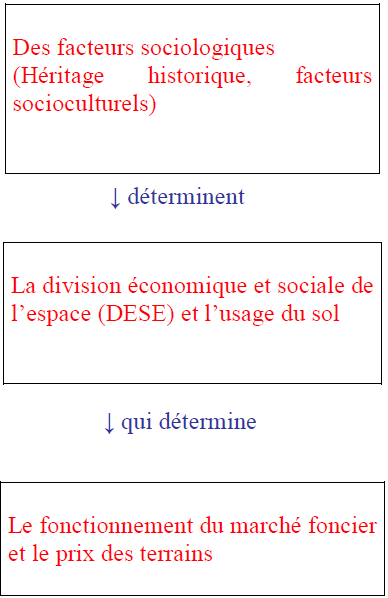

L’économiste Homer Hoyt réétudie la théorie de Burgess et aboutit à la conclusion que la configuration socio-spatiale des villes répond à un modèle plus complexe : « la ville sectorielle » (1939). Bien plus que l’introduction du rôle joué par les transports dans l’organisation de la ville, déjà mis en évidence par Burgess, l’apport de Hoyt concerne essentiellement la dynamique du centre-ville. Selon un double mouvement d’ « assimilation » des « vieux quartiers » et de « détérioration », la configuration socio-spatiale du centre-ville évolue. Le rôle joué par le prix du foncier est fondamental dans l’analyse de Hoyt. Pour lui, les phénomènes de ségrégation liés au marché du foncier sont un processus qui semble « naturel ». L’économiste a ainsi légitimé les politiques de planifications urbaines ultra-libérales, qui accentuent les phénomènes de polarisations sociales déjà à l’oeuvre dans la ville américaine ; plus une famille est pauvre, plus le prix du logement dans le quartier où elle s’installe diminue.

Puis les travaux de Chauney D. Harris et Edward L. Ullman, vers 1945, aboutissent à l’élaboration d’un nouveau modèle urbain basé sur des « noyaux multiples » : le modèle nodulaire ou polycentrique, basé sur une analyse identique à celle de Hoyt.

Signalons que si Hoyt a participé à l’élaboration de politiques urbaines nettement ségrégatives, ce reproche n’est pas fondé concernant l’Ecole de Chicago considérée dans son ensemble.

Dans les années cinquante puis dans la décennie qui suit, grâce à l’analyse quantitative et à l’écologie urbaine, l’apparente contradiction de ces trois modèles d’organisation de l’espace sera résolue. L’analyse factorielle met en évidence « les trois principes indépendants à l’origine de la structuration interne de la ville :

-un dispositif sectoriel commandé par le statut socio-économique des populations

-un dispositif sectoriel liée au cycle de vie : structure par âge et des ménages

-un schéma polynucléaire déterminé par le statut ethnique » (Madoré, 2004)

C’est cette lecture attentive mais tardive des travaux de ces sociologues qui fera entrer en France, dans le champ de la recherche géographique, et plus généralement celui des sciences sociales, la question de la ségrégation socio-spatiale. En effet, cette question est traitée de manière très marginale chez les géographes français avant les années soixante-dix. Seuls Pierre Georges et Marcel Roncayolo (avec son étude sur la banlieue marseillaise), dans les années cinquante, s’intéressent à la problématique de la division spatiale des villes. Nous citerons également le nom de Paul-Henry Chambart de Lauwe, sociologue français, autour duquel un groupe de chercheurs se penche sur les phénomènes ségrégatifs dans les villes françaises. Mais, avant les années soixante-dix, les géographes français sont encore largement dépendants du paradigme naturaliste et descriptif vidalien. Les chercheurs sur la ville se focalisent avant tout sur le site urbain et négligent l’échelle intra-urbaine (Madoré, 2004).

Les années soixante-dix sont l’époque du renouveau de la géographie française, fruit de la rencontre entre deux courants, la « nouvelle géographie » et le marxisme. La spécialisation sociale des espaces urbains qui tient compte de la dimension socio-économique entre alors dans le domaine des recherches en géographie. La géographie urbaine sera alors largement influencée par les modèles d’organisation des villes, crées par l’Ecole de Chicago et l’Ecologie factorielle.

Les géographes français ont revendiqué l’héritage de l’Ecole de Chicago en considérant les modèles créés par ces chercheurs américains comme des modèles spatiaux. Or, ce qui est mis en avant par ces différents modèles ne concerne pas à proprement parler l’espace urbain. L’approche des chercheurs de Chicago est fondamentalement sociologique. Elle s’intéresse aux interactions existantes dans la ville entre des groupes d’individus. La mobilité, l’agrégation des individus en communautés répondent en effet à des logiques identifiées d’attraction/répulsion et se traduisent effectivement dans l’espace urbain. Mais, l’espace n’est qu’un aspect de l’analyse des chercheurs de l’Ecole de Chicago, donc « du mode d’existence de la communauté urbaine », « de la dynamique de l’organisme urbain », préoccupation centrale des fondateurs de la sociologue urbaine (Scheibling, 2000).

En outre, les modèles élaborés par les penseurs de l’Ecole de Chicago ne sont pas des modèles universels. Ils n’ont pas vocation à être généralisés. S’il est vrai que certaines villes européennes ont pu connaître des faits sociaux comparables en partie à ceux existant aux Etats-Unis, comme l’arrivée d’immigrants au centre de Paris dans l’entre-deux guerres, ces phénomènes sont restés relativement marginaux. Si des analogies semblent pouvoir être mises en évidence entre les thèses de Park sur la ville américaine et les mécanismes d’organisation de l’espace urbain en Europe, les logiques qui ont abouti à ces faits sont différentes. L’exemple de Paris nous montre que les logiques ségrégatives à l’oeuvre sur la ville sont la conséquence de conflits très anciens entre classes sociales. De plus, dans les villes européennes, les localisations centrales sont principalement réservées aux classes « aisées » et les périphéries aux classes moins favorisées. Cette configuration de l’espace urbain européen, et a fortiori français, est donc inversée par rapport à celle des villes nord-américaines. Signalons, de plus, que certaines villes françaises, comme Lyon ou Marseille, si elles sont le lieu d’une ségrégation sociale, la différenciation spatiale à l’intérieur de celles-ci, bien qu’elle soit liée aux choix résidentiels des plus riches, a été fonction « d’aménités de site », telle colline ou telle méandre offrant des conditions d’habitat « plus enviable », bien plus que pour des raisons d’ « accessibilité générale » (Pumain, 2004).

Jacques Brun(2) met à l’épreuve les modèles d’organisation de l’espace urbain, tels que définis par les sociologues de l’Ecole de Chicago, dans leur participation à la compréhension des localisations des populations dans l’espace urbain, en leur accordant un « champ de validité pour une gamme particulière d’indicateurs.»

Ainsi, le modèle concentrique de Burgess serait valable si l’on considère des attributs tels que l’âge et la structure du ménage. Brun considère que le modèle de Hoyt « repère des constantes de peuplement le long d’une direction indépendamment de la distance au centre » (Grafmeyer, 1994). Ce modèle serait valable par exemple à Paris où l’opposition quartiers Est (populaires)/quartiers Ouest (plus riches) est flagrante. Ici, la ségrégation ne s’opère pas selon un modèle d’organisation concentrique, mais du fait du prolongement de l’opposition entre « beaux quartiers » et « quartiers populaires », fait d’une longue tradition historique, remontant à la fin du XVIIIe siècle. Le cas de Paris sera évoqué plus loin dans cet exposé, quand nous évoquerons les types différenciés de ségrégation, et les dynamiques socio-spatiales de la capitale française qui ont conduit à l’embourgeoisement de la ville-centre, reléguant les classes populaires à la périphérie de la ville.

Il y a différentes manières d’appréhender le phénomène ségrégatif. Nous pouvons dire qu’il existe, dans le champ de la recherche en sciences sociales en France, sinon un consensus, du moins un positionnement largement répandu pour la description des phénomènes ségrégatifs.. Cette position a pour but de rendre compte de la rationalité de l’organisation de l’espace urbain et a pour base l’idée selon laquelle la ségrégation peut être décrite par « la mesure des distances résidentielles entre des groupes définis sur des bases démographiques, mais surtout sociaux ou ethniques » (Grafmeyer, 1994). Grafmeyer ajoute à cette première façon de « cerner » la ségrégation, deux autres objets d’étude sur lesquels se focaliser pour mettre en évidence la ségrégation : « l’inégal accès aux biens et services offerts par la ville » et « l’étude des enclaves à profil très marqué par leur caractère ethnique, racial ou social » (Ibid., 1994). En résumé, Grafmeyer met en relief trois éléments fondamentaux à considérer pour étudier la ségrégation :

– le lieu de résidence : c’est-à-dire les différences de localisation dans l’espace urbain des groupes d’individus selon leur appartenance sociale ou ethnique. Un groupe sera ainsi d’autant plus ségrégué que sa distribution résidentielle s’éloigne de celle de l’ensemble des habitants de la ville et qui constitue la norme.

Cependant, le danger de cette approche est d’assimiler toute forme de différenciation de l’espace à la ségrégation.

– l’inégalité devant l’accès aux biens matériels et symboliques présents dans la ville

– les différentes formes de regroupement spatial permettant d’établir un lien étroit entre des populations défavorisées qui vivent sur un territoire circonscrit Cet aspect entre dans la définition « classique » de la ségrégation, à travers l’image du ghetto ethnique (dans la ville nord-américaine) ou religieux (le ghetto juif de Varsovie par exemple)

Pour François Madoré, les 3 aspects de la ségrégation tels que définis par Grafmeyer, doivent être questionnés, pour rendre compte de la réalité des faits sociaux dans les villes françaises. Il considère que si l’on s’en tient uniquement à l’une de ces conceptions de la ségrégation, particulièrement celle basée sur l’intentionnalité d’une séparation des groupes humains, on exclut « du champ sémantique cette notion de ségrégation, car quasiment aucune étude en France n’a débouché sur une démonstration claire et sans ambiguïté d’une volonté de mise à l’écart .» (Madoré, 2004)

Le même auteur poursuit donc, en considérant que, la réutilisation « sans analyse critique » du terme de ségrégation dont le sens a été amoindri, reviendrait à « naturaliser le débat, en considérant que la ségrégation est inscrite , de fait, dans la division sociale des villes françaises »(Ibid., 2004). Remettre en question le concept de ségrégation est donc indispensable, pour éviter l’écueil d’une généralisation à outrance des problèmes urbains, que

l’on serait tenté de catégoriser sous le vocable de ségrégation. Tous ces questionnements sur la polysémie du terme ségrégation amènent à éviter l’utilisation à « sens unique » d’une notion complexe.

d- Une nécessaire (re)contextualisation ou comment les « grands ensembles » deviennent progressivement un objet d’étude privilégiée pour les recherches sur la ségrégation

Avant d’engager une recherche sur les phénomènes de ségrégation, il est impératif de définir le contexte dans lequel se situe ladite recherche, pour éviter d’utiliser un terme apparu des décennies auparavant, et dont le sens a le plus souvent évolué. Ce fait social, constitué en objet d’étude, apparaît en effet à différentes époques pour désigner un phénomène propre à différents cadres conjoncturels. Autrement dit, les causes qui engendrent la ségrégation varient selon les époques. La ségrégation est donc un mot, une idée dépendante et indissociable d’un contexte social, historique, idéologique, politique, voire religieux (Fourcaut, 1996). De cette manière, on évite « l’anachronisme que l’on risque de commettre lorsque l’on exporte le mot hors de la période où il est apparu, méconnaissant les variations dans le temps » des idées « auxquelles il se réfère », ce qui permet de « se débarrasser, ce qui va ensemble, des prénotions construites par le débat socio-politique », préalable indispensable au travail d’objectivation du chercheur (Ibid., 1996). La manière dont est perçue et traité la question de la ségrégation est forcément inhérente au contexte de l’époque où elle apparue.

A l’origine, le phénomène de ségrégation à l’intérieur des villes consistait à tenir à l’écart un groupe donné du fait de son origine ethnique et géographique (liée à la couleur de la peau, le plus souvent), de sa religion, mais pas à cause d’un statut social. Puis, le terme ségrégation, largement utilisé aujourd’hui, aussi bien dans le domaine des sciences sociales que dans la sphère médiatico-politique, a été victime d’un glissement sémantique depuis des décennies.

Les premières études sur la ségrégation dans les villes françaises remontent aux années cinquante. Si elles sont marginales, n’en sont pas moins le point de départ de recherches sur la division socio-spatiale des villes. Les premières études mettent en cause le rôle de l’industrialisation dans le processus de ségrégation. La vision organiciste des villes françaises, dans la première moitié du vingtième siècle, sous-tend une politique publique qui a affecté à chaque groupe social et à chaque type d’activité un type d’espace particulier. Aussi, les logements ouvriers ont-ils été localisés en banlieue à proximité des foyers d’industrialisation, à l’écart des quartiers bourgeois, dès le début de la Révolution industrielle, qui entraînent une « poussée » urbaine de 1850 à 1880.

Cette configuration socio-spatiale, source de division entre catégories sociales, toujours valable jusqu’aux années cinquante, sera donc celle sur laquelle se porteront les premières recherches sur les dynamiques ségrégatives à l’oeuvre dans les villes françaises.

Dans les années soixante-dix, la question de la ségrégation est reformulée, par les pouvoirs publics en France, de manière à envisager celle-ci comme résultant des « effets pervers » des précédentes mesures gouvernementales. Les politiques de planification de l’habitat, les opérations de renouvellement urbain dans les villes-centres sont remises en cause. C’est à ce moment que les « grands ensembles » d’habitation collective deviennent un objet de recherche.

La construction des « grands ensembles » qui s’échelonnent de 1953 à 1973, du Plan Courant, point de départ d’une profonde mutation des villes françaises, à la circulaire Guichard qui met fin à la construction de masse de cette forme urbaine, entraîne une nouvelle distribution spatiale des groupes sociaux. 300000 logements par an, financés par l’Etat sont construits dans les années soixante (Fourcaut, 2004). La construction des « grands ensembles » correspond à une opération d’urbanisme sans précédent dans l’histoire des villes françaises. En l’espace de 20 ans, le paysage urbain français est donc sensiblement modifié.

De la ville circonscrite de l’ancien régime, on passe à une généralisation de l’urbain en un laps de temps incroyablement court, au regard de l’évolution lente, voire du statisme de la forme des villes depuis des siècles (Ibid., 2004). Si la crise du logement en France est récurrente depuis le XIXe siècle, c’est dans ce contexte d’après-guerre qu’apparaît une pénurie de logements, impossible à circonscrire, et qui contraint les pouvoirs publics à parer au plus pressé pour reloger d’une part les familles sinistrées, mais aussi pour faire face à l’exode rural, puis plus tard, à l’arrivée massive d’une main d’oeuvre pour couvrir les besoins en la matière dans le secteur automobile, dans un contexte de croissance économique forte à partir des années cinquante et aussi d’augmentation des naissances.

Pourtant, si loger et reloger les populations après 1945 s’avèrent urgent, la priorité à la sortie de la guerre n’est pas à la construction de logements. Le budget de l’Etat est d’abord consacré à la reconstitution de l’appareil productif. En outre, c’est le Commissariat général au plan qui fixe à l’époque les orientations budgétaires de l’Etat dont dépend le Ministère de la reconstruction et de l’urbanisme (MRU). Ce dernier a par ailleurs, pour mission de concilier les points de vue de l’ensemble des acteurs sur la marche à suivre pour la reconstruction, à savoir : les bailleurs de fonds, principalement la Caisse des dépôts et des consignations, les maîtres d’ouvrage (les organismes HBM), les élus, les associations de locataires et de sinistrés et les entreprises en bâtiment. Mais ce Ministère n’a pas d’orientation bien définie. Cette phrase du Ministre de la reconstruction révèle un grand désarroi face à la situation «

Je n’ai pas de politique de reconstruction. Je pare au plus pressé » (FNOHLM, 2007). A partir de là, de nombreuses orientations sont envisageables : privilégier le logement collectif ou bien le logement individuel, le locatif plus que le privé, une construction de type artisanal ou industriel… ?

Une fois que cessent les tergiversations de l’immédiat après-guerre, au sujet du type d’habitation à privilégier, l’Etat opte pour la construction de grands collectifs d’habitations vers 1958-1959, avec les décrets ZUP (Zone à urbaniser en priorité). Cette période constitue un véritable tournant dans les choix opérés par les pouvoirs publics de l’époque. Un des facteurs déclenchant pour la prise en charge, quasi exclusive par l’Etat, de la construction de logements est le fameux appel de l’Abbé Pierre durant l’hiver 1954, face à l’insuffisance des logements disponibles et la détresse de nombreuses familles logées dans des conditions difficilement supportables. L’Etat réagit en décidant de la création des « cités d’urgence », logements de fortunes vite abandonnés pour la création massive et de manière industrielle des logements collectifs de type « grands ensembles » (Ibid., 2007).

L’orientation prise par le gouvernement français, en matière de logement, fait appel aux conceptions urbanistiques du mouvement d’architecture moderne, regroupées dans la « Charte d’Athènes » datant de 1941 dont Le Corbusier est l’auteur. Cette charte fait suite au IVe Congrès d’architecture moderne. Cette nouvelle manière de concevoir la ville résulte donc de l’idéologie fonctionnaliste, apparue dans l’entre-deux guerres et répond aux principes du zonage, d’un « urbanisme rationnel » qui s’oppose à l’étalement pavillonnaire. Les activités au sein des agglomérations doivent être séparées. La ville doit ainsi répondre à quatre ambitions : habiter, travailler, circuler, se récréer. Le fonctionnalisme prend alors l’allure d’une véritable doctrine officielle dont les principes seront systématiquement appliqués dans les ZUP. A cette époque, malgré quelques voix discordantes, il existe un véritable consensus dans l’ensemble de la classe politique, des communistes à la droite Gaulliste et de la part des différents acteurs appelés à concevoir ces projets urbains. Ces derniers répondent donc à une planification centralisée où l’Etat est le seul maître d’oeuvre. Les « grands ensembles » seront construits avec l’idée que « la technique est reine » et est « à l’origine de tout progrès social » (Bachaman, Le Guennec, 1998). Françoise Choay écrira au sujet des « grands ensembles d’habitation : « Eclatement d’un vieil espace urbain centré, perspectif différencié ; mort de la rue ; classement des fonctions et dispositions géométriques des bâtiments eux-mêmes géométrisés dans un espace déqualifié : tel est effectivement le catéchisme officiel qui s’impose identiquement pour les opérations de rénovation dans les villes anciennes et pour la création d’agglomérations nouvelles. »

Le modèle urbain proposé par les architectes des CIAM, et qui s’impose à une grande partie de l’Europe, a cependant été la conséquence d’une interprétation réductrice des principes de la « Charte d’Athènes », donnant naissance à ces ensembles de logements aux typologies architecturales rationalisées à l’extrême, sans ornements, disposés suivant un stricte alignement. On parlera donc aussi de disparition de la trame viaire, d’un urbanisme de dalles. Mais cette rationalité désirée pour la conception de ce modèle urbain, se conformait bien aux exigences de la production industrielle rapide et peu onéreuse de ces logements.

Ainsi, alors que le modèle urbain de type « grand ensemble » fait la quasi unanimité quand il est adopté dans les années cinquante, vingt ans après il devient un espace considéré comme « pathogène », disqualifié par la population et la classe politique -la même qui en est à l’origine- les urbanistes et organismes de logements.

Mais qu’est-ce que réellement un « grand ensemble » ? Aujourd’hui, le terme est souvent confondu avec les territoires des ZUP. L’assimilation des deux expressions est loin d’être déplacée puisque que le « grand ensemble » est la forme urbaine privilégiée de ce cadre opérationnel, depuis 1958. D’autres termes sont associés à l’expression « grand ensemble » : quartiers HLM, « cité », banlieue, logement social collectif…Or, ces « grands ensembles » ne sont pas exclusivement constitués de logements locatifs à caractère social, ni même simplement d’immeubles et n’ont pas, de plus, systématiquement une localisation périphérique. Pourtant, l’expression est réduite, très souvent, à la simple dimension du logement, sous entendu locatif et social, alors que de nombreux services sont proposés dans le périmètre où s’inscrivent ces formes urbaines et que, de plus, il existe une part relativement conséquente, de logements relevant de bailleurs privés. Cela renvoie finalement « à une représentation commune très forte en français , certainement bien plus explicite, partagée et sans doute plus durable que du « grand ensemble » »(Coudroy de Lille, in Le monde des grands ensembles, 2004).

Certes, les quartiers de « grands ensembles » ne sont pas une singularité française. De l’Atlantique à l’Oural, nous retrouvons ces mêmes formes urbaines. Mais ces quartiers sont uniques, disons dans les pays alliés, vainqueurs de la seconde guerre mondiale. « Le monde libre » ayant choisi d’autres modèles urbanistiques comme les lotissements pavillonnaires…

Qu’est ce qui caractérise les « grands ensembles » aujourd’hui ? Essayons de faire ressortir quelques éléments qui semblent les plus caractéristiques de ces formes urbaines, tout en gardant à l’esprit la grande variété des situations locales. Un « grand ensemble » se singulariserait vis à vis d’autres territoires par :

-une forme architecturale : des barres et/ou des tours

-un nombre de logements entre 500 et 1000 unités

-un financement aidé par l’Etat, par les processus complexes du logement social, ce qui sous-entend une prépondérance du logement social

-une homogénéité sociale avec une population majoritairement pauvre

-une forte présence d’immigrés ou supposés tels

-un zonage

-une localisation périphérique

-une absence de mixité sociale et fonctionnelle

-une situation d’enclavement, faisant du « grand ensemble » une zone coupée du reste de la ville

-une zone de non-droit, expression politico-médiatique, en vogue actuellement et intégrée dans le discours des populations vivant en dehors de ce type d’espace, mais qui illustre bien le regard porté sur ce type d’espace urbain, (Masboungi, 2005) et (Fourcaut, 2004).

Ces quartiers de « grands ensembles » ont été de leur naissance jusqu’aux années soixante-dix les lieux d’une « nouvelle sociabilité », mais aussi de la « salarisation » française (Genestier, 1996). C’est dans ce contexte de plein emploi, que cette population salariée, nouvellement urbanisée intègre ces lieux. « Le statut d’ouvrier spécialisé, d’employé ou de contremaître était censé s’accorder à un mode de vie en immeuble collectif, avec confort moderne, une automobile, un centre commercial, une piscine municipale… » (Ibid., 1996).

Quand apparaît la crise économique, le chômage de masse, alors les politiques publiques d’inspiration keynésienne, le fordisme, éléments constitutifs des « trente glorieuses » périclitent. Les « grands ensembles » se vident des masses salariées et deviennent des espaces de la précarité avec des taux de chômage qui atteignent, aujourd’hui, 40 % de la population active, par endroit.

A partir des années soixante-dix, ces quartiers sont victimes d’un double mouvement. Les ménages les plus aisés accèdent à la propriété. On citera la loi de 1977 qui instaure le Prêt d’accession à la propriété (PAP) et qui facilite pour nombre de ménages le passage de l’immeuble collectif vers la maison individuelle. D’autre part, les mesures favorisant le regroupement familial, conduisent à ce que les travailleurs immigrés fassent venir leur famille sur le territoire français et occupent les logements laissés vacants par les ménages ayant quitté les « grands ensembles ». Pierre Bourdieu, au sujet de la loi de 1977 dira : elle « a constitué le couronnement de tout un ensemble d’actions visant à orienter vers la propriété les « choix » des catégories sociales, les moins portées jusque là à satisfaire leur besoin en logement, c’est-à-dire dans l’esprit de certains de ses inspirateurs, qui associaient l’habitat collectif et locatif au collectivisme ou au socialisme, vers l’attachement durable à l’ordre établi, donc vers une forme de conservatisme ». Ce point de vue est critiquable dans la mesure où nous ne pouvons pas affirmer que les besoins des classes moyennes et des catégories sociales modestes seraient intégralement « crées par artifice » (Madoré, 2004).

Quoiqu’il en soit, c’est cette volonté d’accéder à la propriété qui entraîne la création des couronnes périurbaines et qui reconfigure l’espace urbain en France. L’étalement urbain qui en résulte renforce la division sociale et démographique des villes françaises. Ce sont bien, en effet, les individus salariés qui viennent s’installer avec leur famille et leurs enfants dans les zones périurbaines. « L’accès à la propriété en zone périurbaine résulte d’un projet familial reposant sur une norme : un couple marié avec des enfants et une idée de la réussite sociale » (Ibid., 2004). Cette vision tient alors à distance les individus qui ne sont pas porteurs d’un tel projet, qui ne peuvent en élaborer un et qui doivent se résigner à rester vivre sur certains territoires « dévalorisés », conséquence du départ des catégories sociales les plus solvables

Ainsi, cette double logique à la fois centralisatrice, avec la construction des « grands ensembles » et libérale, par l’accession à la propriété privée va-t-elle favoriser l’émergence de nouveaux mécanismes ségrégatifs. Les premières politiques de la ville voient ainsi le jour pour essayer de contrer les « dysfonctionnements » générés par cette nouvelle façon de concevoir la ville. Les recherches sur la ségrégation sont donc réorientées au moment où les « grands ensembles » sont désignés comme participant aux clivages socio-spatiaux dans de nombreuses villes françaises.

En premier lieu, la morphologie de certains quartiers est pointée du doigt. Les organismes HLM, eux-mêmes, parlent de « l’obsolescence technique » des ensembles d’habitation où « le procédé de fabrication lourde a débouché sur des problèmes techniques insolubles » (FNOHLM, 2007). Dans les années soixante-dix, le « problème » des « grands ensembles » est appréhendé « sous l’angle d’un déterminisme socio-spatial et urbano-architectural, puisque le processus de dualisation de la société s’amorce tout juste » (Madoré, 2004). Ainsi, la circulaire Guichard de 1973, parle-t-elle de « lutter contre la ségrégation par l’habitat » car les « grands ensembles favorisent la ségrégation sociale lorsque l’organisme responsable est très souvent à vocation sociale » (Madoré, 2004). D’autres discours émanant de responsables politiques vont alors définitivement reléguer les « grands ensembles », au rang de territoires ségrégués, déclassés. Ainsi, le premier ministre Raymond Barre déclarera-t-il dans une circulaire datée du 3 mars 1977, adressée aux préfets : « La transformation anarchique de l’espace fait peser sur notre société la menace d’une très dangereuse ségrégation sociale […]. Il importe d’enrayer la dégradation physique et sociale de certains grands ensembles qui risque de se transformer en ghettos aux portes de nos villes » (Ibid., 2004).

A la suite de ce constat, les premières politiques de la ville sont orientées d’après ces discours. Il s’agira désormais pour les pouvoirs publics de réguler les déséquilibres socio-territoriaux générés par les « grands ensembles ». La procédure Habitat et vie sociale (HVS), lancée en 1977, est la première du genre et consiste au départ en la réhabilitation de 53 sites. Objectif revu à la baisse, puisque seulement 39 bénéficieront de cette procédure.

Les études sur la ségrégation qui mettent en cause les politiques publiques pour le logement menées depuis les années cinquante se développent en même temps que la notion de ségrégation entre dans le langage de la sphère politique. La notion de ségrégation est alors utilisée par les pouvoirs publics pour « la reformulation des problèmes sociaux en questions susceptibles d’être traitées par les pouvoirs publics » (Fourcaut, 1996). A titre d’exemple, celle-ci est mobilisée pour l’élaboration de la politique « d’aide à la personne », à la fin des années soixante-dix. Cette politique étant une réponse aux « effets pervers » de la politique précédente de « l’aide à la pierre » ayant permis la construction en masse des logements sociaux des « grands ensembles ».

Ainsi, suite au « changement de cap » des politiques publiques « dont les effets se conjuguaient au cours de la décennie suivante à la paupérisation des populations frappées par le chômage », les recherches sur la ségrégation sont réorientées progressivement, de manière à mettre en évidence les phénomènes de pauvreté, d’exclusion, autrefois négligés et qui réduisaient, donc, les problèmes concentrés sur les quartiers de « grands ensembles », aux formes urbaines caractéristiques de ces quartiers. Les expressions « poche de pauvreté », « ghetto » apparaissent alors dans le champ de recherches sur la ségrégation en France. Aussi, les années soixante-dix sont celles où les sociologues marxistes affirment que la ségrégation est le résultat des politiques urbaines, alors que durant la décennie suivante elle est la conséquence logique d’une crise socio-économique.

Nous voyons donc clairement que le concept de ségrégation est inhérent à un contexte socio-historique et totalement indissociable de celui-ci. «L’exporter hors de notre période c’est de ce fait prendre le risque de regarder la réalité du passé à travers le prisme d’aujourd’hui et ainsi la méconnaître » (Ibid., 1996).

e-Les approches méthodologiques pour l’étude de la division sociale des villes en France. Une construction et déconstruction des classes et catégories sociales à considérer pour l’étude de la ségrégation

Un élément à considérer pour l’étude de la ségrégation : l’affaiblissement de la conscience de classe

En France, l’étude des configurations socio-spatiales des villes est essentiellement abordée à travers l’analyse d’indicateurs tel la catégorie socio-professsionnelle. Or, cette approche apparaît « réductrice de la réalité sociale » (Madoré, 2004). En effet, réduire un groupe social à sa seule activité conduit à exclure les personnes appartenant à « l’univers » de ce groupe d’actifs. De fait, « les conjoints, les enfants, les retraités » qui appartiennent pourtant à une classe sociale sont exclus du champ d’étude. « Ainsi, les catégories socioprofessionnelles tendent vers la définition de catégories sociales objectivées, alors que la nature même des classes sociales est par essence subjective » (Ibid., 2004). Aussi, serait-il judicieux pour l’étude de la division sociale des villes de considérer le sentiment d’appartenance à une classe sociale plutôt que la catégorie socioprofessionnelle (CSP) ou la classification PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) telle que définie par l’INSEE, si l’on ne veut aboutir à des erreurs d’appréciation de la réalité du fait social. D’une certaine manière, la CSP qui recouvre des réalités très variées induit-elle en erreur le chercheur. Ainsi, artisans, patrons de PME ou petits commerçants sont-ils regroupés sous une même étiquette, bien que chacun ait un statut social et un capital économique fort différent.

Néanmoins, le concept de « classe sociale », l’idée d’une conscience de classe, ont-ils encore une signification aujourd’hui en France ? Le contexte socio-politique actuel diffère sensiblement de celui qui prévalait il y a une trentaine d’années. L’heure n’est plus à la « lutte des classes ». Depuis l’avènement du chômage de masse dans les années soixante-dix, nous ne sommes plus dans un rapport entre dominants (les patrons, les bourgeois) et les dominés (les travailleurs ouvriers) mais plutôt en face d’un hiatus, d’une dichotomie entre ceux qui s’accommodent bien de la libéralisation croissante du marché du travail et les exclus de ce système (les chômeurs, etc).

A partir de ce constat, des chercheurs comme Alain Touraine, François Dubet, Didier Lapeyronnie ou Robert Castel ont mis en évidence, dès les années soixante-dix, la thèse d’une dualisation sociale à l’intérieur de la société française. Le fait mis en relief par ces auteurs est celui d’un « phénomène de substitution » ; nous sommes donc passés en quelques décennies d’une « hiérarchisation sociale verticale et à la lutte des classes » à « une logique horizontale opposant inclus et exclus » (Ibid., 2004). Le statut social de l’individu n’est plus déterminé par le travail. Ce dernier ne constitue plus, dans cette perspective, un déterminant permettant à chaque acteur de s’inscrire dans « un rapport hiérarchique structuré » (Ibid., 2004).

Nous assistons, par ailleurs, à une moyennisation de la société française et, à la création de clivages à l’intérieur même des catégories socio-professionnelles : ouvriers qualifiés qui aspirent à rejoindre les classes moyennes contre ouvriers non qualifiés ; cadres du public contre cadres du privé par exemple. Il existe désormais une « déchirure politique du territoire » (Maurin, 2004). Les comportements électoraux attestent de cette réalité émergente depuis trente ans. Les cadres du privé seront par exemple plus proches politiquement des professions intermédiaires que des cadres du public. Les premiers constituent un vivier de voix certain, mais bien évidemment pas exclusif, pour les partis de droite et d’extrême-droite, qui sinon rejettent, tout au moins, adoptent une attitude de défiance à l’égard des principes même de l’ « Etat providence ». Dans cette analyse il faut inclure le déclin de l’idéologie marxisme ; la « chute » du communisme ayant enlevé à la classe ouvrière ses espérances en la création d’une « société nouvelle ».

La précarisation de la société française est un fait désormais avéré, les quartiers de « grands ensembles » devenant ainsi les territoires où s’expriment alors de manière flagrante cette nouvelle donne, puisqu’ils sont devenus les lieux privilégiés de l’exclusion. Le travail ne tenant plus son rôle de ferment social, l’entreprise n’est plus le terrain exclusif des luttes sociales. Cette situation a donc amené à mettre en avant la « question urbaine », dont les problématiques se focalisent alors sur le « grand ensemble », nouveau lieu du « jeu et du conflit social ».

Or, la nomenclature de l’INSEE ne parait pas au fait de cette réalité. Pourtant, « la nomenclature socioprofessionnelle demeure le principal déterminant social de l’individu ou du ménage » (Grafmeyer, 1994), même si, en effet, la catégorie socioprofessionnelle ne reflète pas intégralement pas la classe sociale, qui elle-même devient une notion discutable.

La CSP reste au demeurant un outil d’analyse pertinent pour l’étude de la ségrégation, mais à reconsidérer à la lumière de la réalité d’aujourd’hui.

Ces éléments sont à prendre en compte dans l’analyse des phénomènes ségrégatif dans les villes françaises, dans le sens où ils font émerger de nouvelles logiques résidentielles.

L’analyse factorielle

L’utilisation d’autres indicateurs pour l’analyse des processus ségrégatifs à l’oeuvre dans les villes françaises se retrouve, en France, selon François Madoré dans « à peine une étude sur deux qui empruntent pour l’essentiel leur méthode à l’analyse factorielle.»

L’analyse factorielle est une technique d’analyse mathématique utilisée pour dégager des corrélations sous-jacentes dans un ensemble de variables. L’écologie factorielle est au centre de la démarche des chercheurs ayant recours à d’autres critères que la CSP. Ce sont « la structure par âge, des ménages et du parc de logements », mais aussi plus rarement, la part des étrangers dans une population donnée qui sont utilisés « pour vérifier la validité du schéma polycentrique dans les villes françaises. » Les recherches de Danielle Rappetti sur la ville de Nantes de 1972 à 1992 et celles de Francine Globet(3) sont les seules qui ne tiennent pas compte de la catégorie socioprofessionnelle et qui privilégient une entrée par le traitement de données fiscales comme l’impôt sur le revenu. L’étude de Danielle Rappetti présente, en outre une autre originalité, quant à l’échelle d’observation choisie, en l’occurrence : la rue. Démarche original sur ce point, quand on sait que l’immense majorité des études sur la division sociale des villes porte sur le quartier.

De l’utilisation ou non, de l’analyse factorielle dans les procédures de recherche résulte un clivage au sein de la recherche sur les configuration socio-spatiales des villes. Dans le fond, c’est une opposition entre les chercheurs qui revendiquent une filiation avec la géographie quantitative et les autres, qui s’en démarquent. Madoré note que le refus du recours à la classification automatique et la seule utilisation de la cartographie pour la spatialisation des catégories socioprofessionnelles présentes dans la ville, limitent le travail du chercheur à « une approche analytique » et empêchent, de fait, de se doter d’une « vision synthétique » sur l’objet de recherche (Madoré, 2004).

Par ailleurs, les différents indices portant sur la mesure de la concentration et des distances résidentielles sont peu utilisés en France. La marginalité d’une telle approche nous incite à signaler une exception avec les travaux de Gilles Lajoie(4) basées sur l’emploi de l’indice de ségrégation. Les indices de ségrégation et de dissimilarité élaborés dans les années cinquante sont le fait de sociologues américains. Ces indices permettent de montrer la façon dont des catégories se répartissent spatialement dans la ville. En résumé, plus l’indice de ségrégation d’un groupe d’individu est élevé, plus la polarisation du groupe sur un espace donné est grande. L’indice de dissimilarité a pour vocation, quant a lui, de montrer la distance physique entre les groupes d’individus. Plus il est élevé, plus la distance spatiale séparant deux groupes est grande. Au total, ce sont une vingtaine d’indices, regroupés selon « cinq dimensions bien distinctes : l’égalité, l’exposition, la concentration, le regroupement ou l’agrégation spatiale et la centralisation », mis au point par des sociologues outre-atlantique(5) qui sont à la disposition des chercheurs en sciences sociales. « Or, deux de ces indices seulement, celui de ségrégation et de dissimilarité, sont utilisés dans la recherche française et encore dans une publication sur cinq » (Ibid., 2004).

Les essais de typologies des quartiers de « grands ensembles » et de représentation graphique de la ségrégation

A partir d’indicateurs tels que le taux d’activité et de chômage, des essais de typologies des quartiers ont été tentés. De prime abord, deux grands types de quartiers ressortent en partant de cette analyse qui se fonde sur l’activité des habitants :

-les quartiers « reflet exacerbé du contexte économique local » et qui correspondent à d’ « anciens îlots péricentraux ou de banlieues proches à forte tonalité ouvrière » ; des quartiers souvent localisés dans le nord, le nord-est de la France, le midi ;

-les quartiers d’ « exclusion », caractérisés par un taux de chômage beaucoup plus élevé que sur l’ensemble de la commune à laquelle ils appartiennent ; situés dans des régions « très actives » comme l’Ile de France ou l’Alsace, ou des zones encore fortement rurales telles la région Centre ou la Bretagne (Vieillard-Baron, 2001)

De manière plus fine, Maryse Marpsat et Jean-Bernard Champion(6) ont réalisé une classification débouchant sur 6 types de quartiers sensibles, à partir de critères comme l’activité professionnelle, la part d’étrangers dans une population donnée…

Pour rendre compte de la diversité des situations dans les quartiers « sensibles » et évaluer l’ampleur des processus ségrégatifs éventuellement à l’oeuvre, une méthode graphique à partir de 7 critères, faisant état du statut socio-économique des habitants et de leur capacité à se mouvoir dans l’espace urbain a été créée. On parlera alors de la « sensibilité spatiale » d’un quartier qui peut être définie comme « la manifestation statistiquement repérable d’une fragilité sociale (chômage, durée d’inactivité, précarité, retard scolaire, monoparentalité, délinquance…) et comme l’expression mesurable de dysfonctionnements aussi bien économiques (nombre de commerces de proximité fermés…) qu’environnementaux (vétusté du bâti, qualité des espaces publics, desserte par les transports…) (Vieillard-Baron, 2001).

La construction du graphique doit donc prendre en compte des indicateurs très variés. Mais, c’est là tout l’intérêt de cette démarche que d’exposer sur un même schéma des indicateurs trop peu souvent associés. Mais la limite de cette approche graphique vient, entre autre, du fait que celle-ci isole les quartiers et en propose une « vision statique » alors que « les formes des problématique sociales et urbaines dans ces secteurs fragilisés sont en évolution constante » (Ibid., 2001). Cette approche amène à nous demander quels sont les critères qui rendent le mieux compte des dynamiques socio-spatiales de ces quartiers, qui, par ailleurs présentent des situations internes, souvent différenciées, relativisant la valeur des moyennes statistiques.

Cette tentative de visualiser sur un graphique le « niveau » de ségrégation d’un quartier est discutable, du fait du choix de certains indicateurs qui pourraient être substitués à d’autres. L’approche par les minima sociaux peut être très instructive. Elle rend mieux compte de la situation économique des populations que le taux de chômage ou d’étrangers. Mais encore faut-il pouvoir accéder à ces données, la plupart du temps confidentielles.

Enfin, il serait intéressant de confronter différents graphiques rendant compte de la « sensibilité spatiale » des quartiers, non seulement en comparant les quartiers sensibles entre eux, mais aussi en mettant en parallèle un quartier sensible donné dans une ville et un quartier disons plus aisé dans cette même ville. Cette dernière approche permettrait en effet, les comparaisons sur la base de situations locales, le rôle du contexte dans l’étude de la ségrégation étant central.

Cependant, comme l’écrit François Madoré: « Aucun discours condamnant la ségrégation et vantant la mixité sociale n’a jamais défini qu’elle était la distance physique maximale acceptable en termes d’oppositions socio-spatiales au-delà de laquelle on est autorisé à parler de ségrégation et en-deça de laquelle on est autorisé à parler de mixité. » La question qui se pose est : « la distribution des individus et des groupes dans l’espace physique est-il toujours un bon indicateur des distances ? » (Grafmeyer, 1994).

2-Les mécanismes ségrégatifs à l’oeuvre dans les villes françaises. Ségrégation, agrégation contre mixité sociale

a- Les effets ségrégatifs des politiques publiques et du droit de l’urbanisme

La création des ZUP dans les années cinquante a entraîné la formation d’entités urbaines, dont le traitement par les politiques publiques a été inadéquat pour insérer ces zones à l’ensemble du reste de la ville à laquelle elles appartiennent. C’est un premier constat, qui s’il ne doit pas être généralisé, correspond à une réalité dans bon nombre de ces zones urbaines. Nous avons vu précédemment que la question de la ségrégation émerge véritablement dans les années soixante-dix, dans le champ des recherches en sciences sociales, au moment où les « grands ensembles » sont soumis à de nouvelles dynamiques de peuplement en même temps que le modèle urbain pavillonnaire et le processus de péri-urbanisation qui lui est consubstantiel prennent de l’ampleur. La ségrégation dans les villes françaises émane donc principalement de cette double logique.

Un des principaux reproches émis à l’égard de ces « grands ensembles » vient de la manière dont les pouvoirs publics ont conduit les opérations d’urbanisme et d’aménagement dont résulte cette forme urbaine. La ségrégation induite par l’existence de ces « grands ensembles » serait la conséquence d’une « production de la ville entre les mains des technocrates et des ingénieurs » (Madoré, 2004). Sont donc mises en cause dans les dysfonctionnement de ces territoires : le zonage poussé à l’extrême, inhérent à l’idéologie fonctionnaliste ; une spatialisation qui impose des modèles de planification spécifiques fondés sur « l’uniformité des formes et les fonctions urbaines ». Les expressions matérielles de ce courant de pensée sur la ville moderne ont alors été le « grand ensemble », les Zones d’aménagement concerté (ZAC) à vocation pavillonnaire, la zone industrielle ou d’activités, autant de territoires différenciés générant de la ségrégation. Le principe d’organisation de la ville en zones n’a pas tenu compte du fonctionnement, de la cohérence de l’ensemble du système urbain à l’intérieur duquel ce principe a été appliqué.

Les politiques de la ville naissent donc en réaction à ces phénomènes de déliquescence des « grands ensembles ». Ce sont la plupart du temps des procédures d’aménagement et des actions sociales, engagées par l’Etat pour remédier aux inégalités entre les territoires. Elles ont une dimension législative et réglementaire. Ces actions volontaristes font apparaître dans les années soixante-dix le terme ”réhabilitation”, dans le cadre des OPAH (Opérations programmées d’amélioration de l’habitat) et des opérations HVS. Autrefois, la sémantique des urbanistes concernant les actions sur le bâti se limitait aux termes de rénovation et de restauration et faisait appel à des procédures différentes. Les OPAH sont des actions concertées issues d’un partenariat entre l’Etat et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Ces opérations ont finalement eu les mêmes effets que les politiques antérieures. Elles ont favorisé le départ des individus les moins marginalisés et ont entraîné une réduction du parc locatif social et une reconquête des centres-ville par les catégories sociales les plus favorisées ( ADEF, 2004).

Ces quartiers de « grands ensembles », créés ex-nihilo, et dans l’urgence de l’après-guerre ont, au bout de quelques décennies, participé à la création de clivages sociaux, aujourd’hui pérennes. La production massive de logements sociaux en France, aboutit à la création de 3,3 millions de logements de ce type jusqu’en 1984. On atteint les 4,1 millions de logements sociaux en 1996 et à la formation d’un discours généralisé, négatif et réducteur, véhiculé par les médias et adopté par les masses sur cet état de fait.

Le logement social est ainsi aujourd’hui associé à la misère sociale, à la délinquance, à des populations « assistées », considérées comme une charge pour la société. Néanmoins, interrogeons-nous sur le fait même qu’il existe une si grande quantité de logements sociaux en France. N’est-ce pas le signe d’une société, qui malgré ses clivages internes, fait une place aux plus pauvres. Ainsi « plutôt que déplorer que des couches économiquement défavorisées résident dans des quartiers et des logements sociaux, ne devrait-on pas s’en féliciter ? »(Baudin, Genestier, 2002). Le logement social qui, jusqu’aux années soixante tardives, était réservé aux couches moyennes, est désormais destiné aux populations les plus fragiles économiquement ; un fait remarquable et sans précédent dans l’histoire de la France. Aussi, les quartiers de « grands ensembles », s’ils sont aujourd’hui dénigrés, c’est par ce qu’ « on » les compare à d’autres modèles urbains qui constituent la norme, l’ « acceptable » dans notre société. La maison individuelle, le lotissement pavillonnaire et surtout le fait de résider en centre-ville, répondent toujours et encore aux aspirations, à l’ « objectif » des différentes couches sociales : « la réussite sociale passe par un positionnement résidentiel central » (Madoré, 2004). C’est le mode d’habitat et implicitement le mode de vie vers lequel il faut tendre si l’on veut obtenir ses galons de respectabilité dans notre société. Les problèmes des quartiers « difficiles » sont donc bien des problèmes sociaux plus que des problèmes spatiaux.

Différentes mesures sont prises à partir du début des années quatre-vingt, pour tenter de ralentir les processus de ségrégation. La Loi d’orientation pour la ville (LOV) et la loi sur la Solidarité et le renouvellement urbain (SRU) ont certes permis une revalorisation du logement social en imposant des « quotas » aux communes. Mais les politiques publiques du logement ne peuvent résoudre les problèmes liés à la discrimination scolaire ou sociale par exemple. L’échec des politiques de la ville successives est imputable au fait que ces politiques n’agissent « que sur des noyaux, des espaces circonscrits, aux marges de la société » (Maurin, 2004). Aussi, « le traitement des crises urbaines relève davantage de la régulation sociale, ersartz de remède au vide social et à la précarité que génère la mutation d’une société post-industrielle en crise, qui conjugue dramatiquement perte d’emploi et perte de sens. Car il s’agit davantage de repeindre les façades ou de les habiller en mur d’escalade que de remettre en cause les mécanismes générateurs d’exclusion » (Madoré, 2004).

Le droit de l’urbanisme participerait-t-il lui aussi à engendrer des inégalités socio-spatiales ? Depuis quelques années, les Plan locaux d’urbanisme (PLU) mettent-ils en avant des dimensions nouvelles tels que « la préservation du cadre de vie », la « maîtrise de la croissance urbaine », la « protection de l’environnement » ou « l’amélioration de la qualité de vie ». Aussi peut-on se demander combien ces objectifs à atteindre ou ces intérêts à préserver sont-ils générateurs d’inégalités socio-spatiales. Certains règlements d’urbanisme assez strictes, qui imposent par exemple une certaine densité du bâti, l’implantation des constructions répondent aux objectifs cités plus haut. Cependant, ces dispositions ne profitent qu’à certaines zones pour les constructions nouvelles des centres historiques liés au prestige de la ville ou pour les quartiers pavillonnaires, classées UG ou UH.

Par contre, les ZUP ne peuvent profiter de ces mesures de « cet air du temps environnementaliste » en « l’absence de renouvellement urbain » (ADEF, 2004). Globalement, les plan d’urbanisme locaux, ont soit contribué à réduire les possibilités de construction, soit à contraindre à augmenter les coûts de construction en interdisant par exemple l’utilisation de certains matériaux peu onéreux. Aussi, certaines zones deviennent, de fait, des territoires réservés aux plus favorisés, car le statut réglementaire auxquels elles sont soumises empêche la construction de certains types de logements, le locatif social étant la cible prioritaire de ces dispositions contraignantes.

La formule lapidaire d’ Emmanuelle Deschamps résume le parti pris idéologique de nombres de législateurs : « Les documents d’urbanisme ont été les complices des idéologies qui choisissent à l’extrême soit d’exclure, soit de concentrer les logements sociaux » (Ibid., 2004)

Philippe Genestier écrit : « l’urbanisme se présente dès son origine comme une version sécularisée d’une religion du salut collectif. Un religion sécularisée qui a pris à l’ère moderne les traits du scientisme et du technicisme » (Genestier, 1996). Il oppose à cette pensée une réflexion sur la nécessité de concevoir la ville de manière holistique et non plus réduite à la seule dimension matérielle : « l’urbanisme actuel doit affronter le fait qu’il ne s’agit plus pour lui d’imaginer le meilleur espace pour tous, de concevoir les lieux les plus conformes à une évolution globale supposée. Il s’agit plutôt, en fonction de la diversité des ressources et des aspirations des individus et des groupes pour lesquels le technicien intervient, de faire en sorte que les aménagements qu’il propose soient les moins contraignants possibles, les moins limitatifs des comportements et des pratiques actuelles du potentiel de la population actuelle » (Ibid, 1966).

b- Ségrégation et embourgeoisement : la recherche d’un entre soi. Le rôle des stratégies individuelles dans les processus de ségrégation

Les regroupements socio-territoriaux, subis ou voulus, qui affectent la société française ne touchent pas spécifiquement un groupe social en particulier mais bien l’ensemble de la société. « La défiance, la recherche de l’entre-soi, les stratégies d’évitement et de regroupement » sont des processus communs à tous les groupes sociaux et, en particulier les plus aisés (Maurin, 2004). La géographie sociale des villes françaises laisse apparaître une occupation de l’espace par des groupes sociaux nettement différenciés, regroupés, selon des critères tels le niveau de vie, l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle.

Ainsi, si les phénomènes d’agrégation et d’embourgeoisement existant aujourd’hui dans les villes françaises semblent exacerbés, ils ne sont pas nouveaux. Le contexte socio-politique du XIXe n’est évidemment pas le même que celui d’aujourd’hui, mais l’étude du cas de la capitale parisienne (7) met en évidence des invariants, du XIXe siècle à nos jours, dans les logiques qui conduisent des groupes sociaux privilégiés à se regrouper sur un territoire et une forte inertie des mécanismes ségrégatifs, conduisant à la formation de « ghettos » résidentiels. Monique Pinçon-Charlot note, à propos de la grande bourgeoisie parisienne, que les « localisations de prestige » émanent de la volonté des familles de la haute société parisienne. « Du faubourg Saint-Germain au faubourg Saint-Honoré, du nord du XVIe arrondissement au sud du XVIIe et à Neuilly, les grandes familles ont fait construire des hôtels qui furent à l’origine de ces quartiers ».

Ainsi, « la présence de ces familles, la qualité du décors urbain, le mode de vie qu’il abrite sont au principe même de ces rues, avenues et boulevards »(Pinçon-Charlot, 1996).

La polarisation sur certains espaces des catégories sociales serait donc le reflet des clivages sociaux existant à l’intérieur de la société mais aussi le reflet de hiérarchies internes propres à chaque groupe social. Monique Pinçon-Charlot, en prenant l’exemple du groupe social formé par les hauts-fonctionnaires, montre que l’occupation de l’espace urbain à Paris, révèle des stratégies résidentielles différenciées à l’intérieur de ce corps de métier. Ainsi, les hauts fonctionnaires des Ponts et Chaussées auront une localisation résidentielle plus périphérique que ceux de l’Inspection des Finances. Les stratégies résidentielles des familles aisées favoriseraient, par ailleurs, la localisation des activités liés aux « affaires ». La localisation des sièges des grandes entreprises bancaires mais aussi des ministères, attirés par le prestige social des individus des quartiers qu’ils désirent investir, découlerait ainsi des logiques résidentielles des familles fortunées.

Monique Pinçon-Charlot souligne cependant que « les agents sont à la fois grands bourgeois attachés à la résidence dans les beaux quartiers et hommes d’affaires ou hauts fonctionnaires soucieux d’optimiser l’image de leur activité par sa localisation ». Ce processus est ancien et débute à la fin du XVIIIe siècle. L’exemple du VIIe arrondissement de Paris, où s’implantent les ministères juste après la Révolution française, puis les IXe et VIIIe arrondissements, investis par les sièges sociaux des firmes financières au XIXe et XXe, illustrent ce comportement. « En 1880, près d’un siège social sur deux, pour les entreprises ayant leur siège en région parisienne et étant cotées à la bourse de Paris, est situé dans le IXe arrondissement »(Ibid., 1996). Plus récemment, ce sont le nord du XVIe arrondissement et le centre de Neuilly qui ont fait l’objet de toutes les convoitises pour les activités du secteur tertiaire supérieur.

Néanmoins, cette cohabitation entre hommes d’affaires, ambassadeurs et familles de la haute bourgeoisie ressemblent à une vraie lutte pour l’appropriation de certains espaces ; une logique concurrentielle s’est alors mise en place pour investir des espaces à haute valeur symbolique, où se situent des demeures à grande valeur patrimoniale.

Progressivement, les logiques de localisation des sièges sociaux des entreprises, liées à l’effet « adresse prestigieuse », entraînent une montée des prix du foncier. Par ailleurs, le principe de « boulevardisation » des quartiers aisés, dont la population diminue et qui doit faire face à une augmentation conséquente du nombre d’emplois, dévalorise l’image de ces territoires. Les zones résidentielles se décalent ainsi vers l’ouest mais jusqu’à une certaine limite. En effet, à Paris, pour les familles de la haute bourgeoisie il existe une frontière infranchissable à l’ouest, matérialisé par le pont de Neuilly.

Au delà, l’espace urbain n’est pas à la convenance de ces familles aisées, surtout dans ces années cinquante, époque à laquelle la relocalisation forcée de ces familles les a conduites jusqu’à cette fameuse ligne de démarcation. Sur l’autre rive de la Seine, les logements insalubres, les entrepôts, voire les bidonvilles comme à Nanterre, commanderont une politique de la table rase de la part de l’Etat, pour la reconquête de ces territoires. Le quartier de la Défense, nouveau centre des affaires, a fait depuis la jonction avec Nanterre et la Seine et se trouve être désormais, le lieu de prédilection pour la localisation des sièges sociaux des firmes du tertiaire supérieur. Cependant, si les entreprises ont conquis la rive Ouest de la Seine, elles n’ont pas été suivies par les familles des cercles bourgeois.

Il existe donc véritablement une volonté de regroupement, d’agrégation des populations fortunées sur un territoire clairement défini. Les familles de la noblesse et de la bourgeoisie ancienne mettent en oeuvre des stratégies d’évitement avec pour but d’éliminer de leur voisinage des populations jugées indésirables. Les opérations d’urbanisme qui ont lieu à Paris et dans d’autres villes françaises, au XIXe siècle, sous le second Empire, ont bien pour objectif de reléguer les quartiers ouvriers à la périphérie des villes. Georges Eugène Haussmann, le préfet de la Seine de 1853 à 1870, sous couvert de rénovation de l’espace urbain parisien et sous l’impulsion des théories hygiénistes en vogue à l’époque, crée le « Paris bourgeois » d’aujourd’hui.

Cette profonde mutation urbaine, qui certes, dote en autre, la ville d’un réseau d’égout, améliore en général la qualité de vie des habitants, entraîne, de fait, la disparition de la ville médiévale et de certains trésors architecturaux, tout en favorisant un processus de polarisation sociale dans le centre ville parisien.