« La vie indigène repose sur deux bases fondamentales : la femme qui donne l’enfant et la terre qui nourrit la famille. Toute atteinte portée à l’une ou l’autre de ces bases compromet la solidité de l’édifice et menace de ruiner la famille ».

Adrien Millet, 1929

1. Les relations de parenté intra-claniques.

A. Définitions, méthodologie et références biographiques

Aborder le domaine des relations sociales et d’échanges entre les divers groupes dans la période dite précoloniale, nous amène à réfléchir sur « l’altérité » observée dans ces sociétés de traditions orales. Même si ce concept d’altérité est sujet à des interprétations et à des critiques diverses en sciences sociales, il nous permettra de faire évoluer notre réflexion tout au long de cet exposé. Pour apporter un certain nombre d’éléments de réponse, nous nous intéresserons tout d’abord à ce que pouvait représenter le concept d’altérité chez les Océaniens en général et tout particulièrement chez les « Kanak » dans la période dite précoloniale. L’analogie avec les sociétés « austronésiennes » des îles voisines nous permettrait de confirmer l’hypothèse que les sociétés traditionnelles d’antan avaient des structures sociales complexes et s’appuyaient sur des positionnements et des statuts hiérarchisés et localisée dans son environnement, avec un système de chefferie attribué habituellement au système politique « polynésien ».

En reprenant le sens que nous lui avons attribué à ce concept : l’altérité propre aux Océaniens anciens se résume aux rapports entre les êtres, dans leur appartenance clanique ou d’un lieu dit, dans leur positionnement familial et leur origine généalogique et dans leur lien avec les esprits et les pouvoirs « surnaturels », au-delà des aptitudes et des compétences que chacun peut avoir.

Tout individu pouvant avoir des liens de parenté entre eux de manière directe ou indirecte , cette notion est important à développer car ces liens conditionnaient et conditionnent encore les relations entre les hommes.

Apparemment « l’altérité clanique » et « utérine » semble primer dans ces sociétés. Cette étude permet notamment d’éclairer les rapports sociaux entre les groupes faisant partie d’un ensemble culturel relativement homogène, et d’analyser ces rapports sous le faisceau des contacts entre « groupes accueillis » et « groupes accueillants » termes employés par l’anthropologue Michel Naepels (35). Les groupes accueillis peuvent provenir de la vallée la plus proche ou de celle plus éloignée, d’une aire linguistique différente et exceptionnellement d’un autre archipel voisin ou lointain.

Par extension, la différenciation ethnique et culturelle (36) est une des caractéristiques de l’altérité aujourd’hui en Nouvelle Calédonie, ces groupes humains semblent jouer le jeu des nouveaux clans arrivés selon la vision kanak. L’altérité et l’identité sont des concepts indissolubles comme disait Adjaï Paulin OLOUKPONA-YINNON professeur chercheur à l’Université de Lomé et soutient que :

« … le « moi » ne se conçoit pas sans « l’autre » qui n’est pas forcément son opposé, mais plutôt la condition de son existence. Il n’y a pas de « je » sans « autrui ». L’identité se définit donc forcément par référence à l’altérité, et vice-versa »(37).

Nous réfléchirons par conséquent à la question de savoir, quels sont les facteurs qui déterminent le processus d’identification culturelle ou identitaire ? Surtout dans le cadre de l’Accord de Nouméa, la culture kanak est au cœur du dispositif, il serait intéressant d’en rechercher les enjeux en termes de relations sociales et culturelles ?

A l’origine l’altérité est connue comme un concept philosophique signifiant « le caractère de ce qui est autre »(38) ou la reconnaissance de l’autre dans sa différence. Comment les populations autochtones avant l’arrivée du Blanc en Nouvelle Calédonie vivaient l’altérité au quotidien ? Peut on, à l’heure d’aujourd’hui avoir une idée du regard qu’ils portaient sur autrui appartenant à un univers culturel que l’on suppose de notre angle de vue relativement, commun ? Pour tenter d’y répondre, nous interrogerons les anthropologues, et les ethnologues de la première heure, ainsi, ce que peut-nous apporter les écrits des premiers observateurs religieux ou autres, qui ont travaillé sur ce terrain encore vierge d’influence. Nous nous appuierons aussi sur les contes et les légendes rapportés de la tradition orale, et notamment sur les écrits des autochtones qui ont essayé de décrire de manière objective leur propre culture. Les supports référentiels se porteront sur l’ensemble océanien mais plus particulièrement sur la région du Nord de la Grande -Terre et de l’île d’Ouvéa sur lesquelles des populations dites « polynésiennes » se sont installées. Nous mettrons par la suite en relief, les traits forts qui seraient, selon nous, des critères de différentiations avant tout contact avec les Européens. Mais il est vrai que l’on pourrait nous reprocher d’émettre ici plus de postulats que de preuves irréfutables.

Pour aborder l’altérité des « Kanak » dans la période dite précoloniale, nous prendrons d’une manière arbitraire, les différents critères qui nous semblent les plus pertinents. Aussi, la notion de « vie en collectivité ou communautaire » a souvent été mise en avant par les premiers observateurs européens dont Maurice Leenhardt, reconnu mondialement au début du XXème siècle. Certains ont poursuivi cette réflexion jusqu’à comparer le système politique traditionnel à l’utopie de la société socialiste de Karl Marx ou de Engels, allant même jusqu’à rejeter toute notion d’individuation dans la pensée kanak.

Or, il est indéniable que le concept de parenté dans les sociétés traditionnelles fonde en fin de compte l’identité de chaque individu. Tout individu est lié à un groupe fonctionnel auquel seront greffées d’autres entités groupusculaires sans lesquelles il n’y aurait pas de cohérence sociale. Maurice Godelier (39) l’un des plus imminents ethnologues français contemporain a effectivement travaillé sur ce sujet. Par ailleurs, les différentes phases de développement de l’être humain que nous considérons comme universelles à divers degrés ou variantes sont celles de la petite enfance, de l’adolescence et de l’adulte auxquelles peut se rajouter la dichotomie (homme/femme et jeune/ vieux). Mais dans les sociétés océaniennes, ces concepts ne signifient rien si elles ne sont pas rattachées à des « rapports de parentés »- pour emprunter l’expression de Godelier- ou à des entités significatives pour elles.

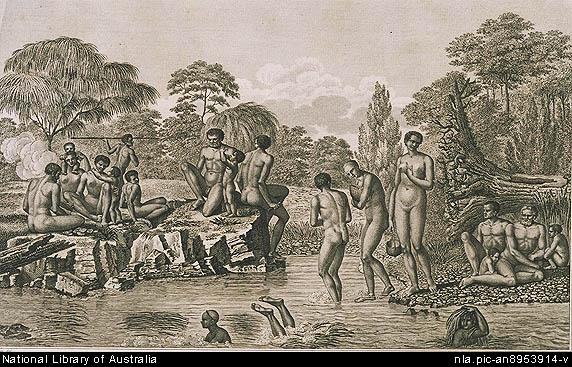

Fig. 5- Partie de Pêche (cap Diémen, îles de l’archipel Tonga)

L’étude ethnologique approfondie de la société kanak n’a jamais été faite sans apriori. Les missionnaires ayant été les plus proches des populations ont pu écrire sur les us et coutumes de la société autochtone déjà effleurée par la Mondialisation (40). Dans le milieu catholique, on peut citer le Père Lambert, auteur d’une œuvre incontournable dans le milieu ethnologique contemporain : Mœurs et Superstitions datant de 1901. Ce missionnaire fit son premier séjour, dès janvier 1856 à l’extrême nord de la Nouvelle-Calédonie aux îles Belep, soit une dizaine d’années seulement après la prise de possession de la Grande-Terre par la France. Même si, à l’instar des autres missionnaires, son étude ethnographique avait des visées évangéliques ou pédagogiques (41), ces observations ont le mérite d’avoir été réalisées lors des premiers contacts avant même que la modernité modifie le système traditionnel. Cet auteur a été le témoin à de nombreux rites aujourd’hui oubliés.

Dans le milieu protestant, le missionnaire Maurice Leenhardt a laissé un certain nombre d’écrits qui l’ont fait reconnaître en tant qu’ethnologue et devenu par la suite un professeur imminent dans le milieu intellectuel des Sciences Sociales. Sous couvert de son statut de missionnaire religieux, Maurice Leenhardt a pu s’infiltrer à l’intérieur du monde kanak par la sa maîtrise de la langue locale « ajië » et analyser de l’intérieur la vision kanak en terme d’altérité (42). Parmi ses informateurs, nous pouvons citer le pasteur Bouésoou Eurijisi (1866- 1947) surnommé « le sociologue kanak » par Raymond.H. Leenhardt. Ce pasteur nous a légué des écrits dans lesquels des éléments de la vision kanak peuvent être mis en évidence.

Cependant, les réserves d’Alban Bensa concernant ces archives de première main, doivent être prises en compte :

Ces quelques remarques – qui relèvent d’un travail classique de critique des sources – doivent mettre en doute la possibilité d’un usage positiviste et immédiat des « archives missionnaires », comme si on pouvait y lire noir sur blanc, sans médiation, les hiérarchies sociales, les représentations religieuses ou les croyances, comme si elles y étaient plus authentiques ou plus justes en raison de leur ancienneté. Savoir ce qui se jouait dans la relation missionnaire, quels intérêts expliquent le passage à l’écrit et quels furent les enjeux de la conservation de ces matériaux est indispensable à une appréciation la plus mesurée possible de ces documents. Pour toute archive, il faut s’interroger sur les conditions de sa production, de son élaboration : un matériau n’est jamais un « donné » pur, un matériau ethnographique n’existerait pas sans le biais qu’est la perspective que lui donne la relation interpersonnelle qui lui a donné naissance, un matériau historiographique sans celui de sa sélection, de son indexation, etc. Pour autant, il ne s’agit évidemment pas de dire que le matériau est inventé plutôt que donné : j’ai précisément essayé de montrer qu’il était produit, dans une situation dont on doit chercher à éclairer au mieux les tenants et les aboutissants ».

Les conseils de cet ethnologue doivent être pris en considération, en s’efforçant de ne pas tomber dans la crédulité excessive dont bon nombre de chercheurs amateurs et autodidactes sont fâcheusement victimes.

Une autre réflexion plus contemporaine a été menée pour la première fois par un collectif composé essentiellement de Kanak, sur leur propre société en 1975, période marquée d’une conscientisation culturelle et politique. Les noms des auteurs présumés de ce collectif ne sont pas mentionnés mais cet essai publié par la Société d’Etudes Historiques est intéressant par son originalité. Comme l’a évoqué Jean Louis Barbançon à ce propos :

« En plus de sa valeur intrinsèque, ce texte a l’immense mérite d’exister et par là, il peut servir de base de travail, de document de référence. Et puis c’est le premier du genre, le premier à être écrit par des Mélanésiens, qui seuls, ont la connaissance intuitive de leur milieu, qui manquera toujours au chercheur le plus brillant » (43).

On peut tout de même remarquer l’influence considérable de Maurice Leenhardt sur les auteurs. Pour sa part, Henri Mayet, receveur des postes et Télégraphes au début du XXème siècle, a écrit un essai concernant Les mœurs et coutumes dans la région de Canala, datant de 1930 et réédité en 1959. Il s’est inspiré de renseignements recueillis auprès de son ami ethnologue, Adrien Millet (44), marqué par l’esprit évolutionniste et civilisateur. Il avoue tout de même 30 ans après, au terme de sa réflexion :

« Que les Indigènes avaient su vivre en société parfaitement organisée, dominée par une caste noble dont la puissance était limitée par des lois bien établies et très rarement violées (45)».

D’autres auteurs plus contemporains ont mené des enquêtes de terrain ; l’un des plus éminents d’entre eux est sans doute, Jean Guiart qui a publié de nombreux écrits. Une de ses œuvres considérée comme très complète et synthétique publiée sous le titre : « la chefferie en Mélanésie, structure de la chefferie en Mélanésie du sud », dont la dernière édition date de 1992. L’origine des différents clans de aires Ajie Arhö, Paici Cémuki, Dréhu et Ouvéa y est décrite et abordée avec précision. L’auteur expose ainsi quarante années de travail d’enquête ethnologique.

Enfin, comment ne pas citer Alban Bensa, Michel Naepels, Jean Claude Rivière, Patrice Godin etc. qui ont apporté de nouvelles données sur la connaissance du monde kanak et qui réalisent en ce moment un travail de terrain considérable en tenant compte des divers courants disciplinaires des Sciences Sociales.

D’autres travaux récents faits par des auteurs kanak reconnus en tant que, sociologues, philosophes, ethnologues, anthropologues … pour n’en citer que quelques uns : Yves Béalo Gony, qui a rédigé un mémoire sur la monnaie kanak dans la région de Hienghène ; Wahéo Jacob sous couvert du CTRDP qui a publié en 1989, un recueil de contes et légendes d’Ouvéa ; également Thidjine-Maango , Béalo Wedoye ,Wassissi Konyi et W. Ihagé qui ont contribué à la rédaction de manuels d’Histoire et de Géographie (46). Bien sûr, d’autres ouvrages pourront être cités dans ce chapitre afin d’alimenter nos propos. Malgré tout, les chercheurs contemporains sont, tout comme nous confrontés au paradoxe suivant : d’une part, la société dite « traditionnelle » se transforme d’une manière constante et d’autre part, par contre les discours des représentants de la « Culture » restent figés et conservateurs, laissant très peu d’espace aux réformes possibles de ladite « Coutume ».

B. Les différents statuts à l’intérieur d’un clan.

Le clan est composé de plusieurs familles ayant un ancêtre commun et à l’intérieur duquel le mariage est interdit. A ce clan correspondent plusieurs hameaux successifs de descendants de l’ancêtre. L’arbre généalogique prend donc l’allure d’un itinéraire, qui commence avec le premier habitat construit par les fondateurs du groupe. Des récits mythiques relatent cet évènement en remontant jusqu’à l’origine des hommes. A l’intérieur du clan, chaque branche familiale occupe une place hiérarchisée selon qu’elle soit issue d’un aîné ou d’un cadet, l’aîné étant le plus respecté. Chaque chef de famille porte une responsabilité et se voit octroyer un rôle précis au sein de son clan : magie des cultures, discours cérémoniels, envoi de messages, organisation des guerres etc. C’est sur ce concept de « clan » que les autochtones de la région et en particulier de l’archipel calédonien s’identifient.

Si nous tenons compte de cette « division du travail », pour employer un terme économique moderne, l’altérité à l’intérieur du clan semble facile à déterminer. Chacun ayant un statut défini selon son appartenance familiale regardera autrui (du même clan) par rapport à ces fonctions susdites. Il est sûr que le manquement à ces responsabilités est dénoncé par les autres composantes. Les conflits intra claniques révèlent en fin de compte les dysfonctionnements existants.

Comme dans toute société, les différentes périodes de l’évolution physique des êtres occupent une place sociale définie, dont le passage d’un statut à un autre est marqué par des rituels. Le premier bain du nouveau né, par exemple est un rituel qui sera suivi par la présentation de ce premier par ses parents à son oncle maternel, c’est-à-dire au frère de sa mère afin qu’il lui donne un nom qui ne sera jamais prononcé par l’intéressé. A l’issu du geste cérémoniel du don du taro apporté par les maternels, symbole de leur prédominance, ces derniers procèdent, à ce que l’ethnologue européen comme Henri Mayet appelait malencontreusement : « le pillage », c’est-à-dire la confiscation des biens du clan paternel :

« Ils se répandent dans le village, ils pénètrent dans les cases et s’emparent de ce qu’ils trouvent à leur convenance »(47).

Puis, lors du sinda c’est-à-dire lors d’une danse traditionnelle appelée communément le « pilou », d’autres échanges se font entre les deux clans. Le clan paternel est, de par sa situation, redevable au clan maternel et doit s’acquitter de la dot. Nous aborderons ce point plus en détail par la suite.

Concernant les jeunes, pour donner un exemple remarquable encore de nos jours, le rasage de la barbe des jeunes par les oncles maternels dans les îles Loyauté, marque le passage du statut de jeune au statut d’adulte. A Lifou, « l’astiquage »(48) est un rituel réservé aux jeunes non mariés (49), par exemple quand un des jeunes est rendu coupable d’un délit au sein de la tribu, toute la génération du jeune subit un « lynchage collectif» par les oncles.

Dans la vie quotidienne, le cousin et la cousine s’évitent mutuellement. Cette mixité au sein de la même génération est tributaire d’interdit ou de tabou. Henri Mayet atteste que :

« Dès ce moment notre adolescent quitte la société des femmes pour vivre désormais avec les hommes. Ses sœurs et cousines devront éviter de lui adresser la parole et même de trouver sur son chemin, sauf sa sœur aînée qui pourra converser avec lui, sans intimité et dans le cas d’absolue nécessité » (50).

Selon qu’il soit un garçon ou une fille, l’enfant est éduqué selon le rang et la fonction future qu’il occupera. Dans les îles dites polynésiennes, les jeunes garçons de la même génération vivent et se retrouvent ensemble dans un lieu appelé le « Paito » .(51)

Concernant l’adulte, l’homme et la femme ont des rôles et des fonctions distincts. Dans le quotidien, être une femme en Nouvelle Calédonie n’est pas de tout repos. Dans les légendes, par exemple, la femme s’adonne à des activités contraignantes et essentiellement manuelles : la cuisine, le travail des champs, la pêche, l’élevage des enfants, divers travaux manuels et artisanaux etc. Pourtant, la femme revêt une importance symbolique puissante.

L’homme dans ces sociétés se spécialisent dans des activités : la construction de cases, le travail des champs, la guerre, la fabrication de la monnaie, les palabres accompagnant les rites occasionnés lors d’évènements forts : transferts de titres ou de noms, dons d’enfants, naissances, mariages de groupe, intronisations de chefferies, prémices d’ignames…

« L’ancien », dans ces sociétés, est très respecté grâce à l’expérience acquise et la blancheur de ses cheveux marquera physiquement son statut de « vieux ». Il symbolise la connaissance, la sagesse et a donc le pouvoir de la parole. Les prises de décisions sont faites à l’issue de palabres et de consensus. L’homme et plus particulièrement l’ancien, ont un poids non négligeable dans ces pourparlers. Si le plus âgé est respecté au plus haut degré comme étant le premier avant les autres, l’aîné dans chaque famille bénéficie une estime plus considérable de la part des autres.

Fig.6 Femme et son enfant (île du Cap Diémen)

C. Le Droit d’Aînesse

Le droit d’aînesse semble jouer une importance capitale dans la vie relationnelle à l’intérieur de ces sociétés dites « primitives ». Dans les familles océaniennes, l’aîné de la famille est mis sur un piédestal, la fille peut être mise en avant autant que le garçon. Cela est assez flagrant dans les sociétés dites « polynésiennes » mais est plus rare dans le monde dit « mélanésien ». On pourrait se demander si la prédominance mâle n’a pas été aggravée par l’arrivée des missionnaires européens pour qui la femme avait une place secondaire, en situation de soumission. Le règne de la reine Hortense (52) à l’île des Pins au XIXème siècle fait-elle exception ? En Micronésie (53) et en Polynésie, les sociétés matriarcales ne sont pas rares ; la femme occupe une place très importante (54). En Nouvelle Calédonie, si la femme par elle-même n’est pas mise en valeur, son clan par contre joue un rôle prédominant. En général, l’aîné garçon dans la société kanak hérite des pouvoirs du père, par exemple si le père est chef du clan, l’aîné prendra sa place en accord avec les chefs de familles existants. La hiérarchie entre la fratrie se fait de manière naturelle du plus grand au plus petit.

Dans une autre échelle, au sein d’une chefferie, les lignées ainées sont au sommet de la hiérarchie par rapport aux lignées dites cadettes qui doivent du respect envers les premières (55).

Jean Guiart fait allusion à cette distinction « traditionnelle », donnant à chacun une appartenance clanique, un rôle bien défini dans l’ère de vie, en effet, chacun est repérable par le nom qu’il porte en héritage de ses aïeux. Ce nom est chargé de symbole : un animal, un lieu, un végétal, un personnage mythique ou historique donnant ainsi au nominé l’itinéraire de ses ascendants et sa position dans la hiérarchie clanique. Ainsi, pour celui qui l’identifie, un comportement adéquat est normalement établi, selon le positionnement social ou de parenté de chacun. Le nom se rattache ainsi, à une histoire, à un mythe, à des représentations symboliques fortes, à un totem (56) et à des rivalités ou à des alliances à préserver ou non. Le nom lui confère des droits, mais aussi des devoirs.

Chaque clan a aussi une spécialisation au sein de la chefferie dont il dépend, l’un aura des aptitudes promptes à l’activité de la pêche, l’autre aura une activité agricole plus pondérant etc. Les rites et cérémonies qu’organisent les clans favorisent les échanges de produits dont chacun ont en possession suffisante. Chaque clan aura tout intérêt à sauvegarder des relations avec d’autres clans avec qui il pourrait trouver aussi son intérêt. L’analyse de ces relations sociales spécifiques met en évidence la notion d’interdépendance et de hiérarchisation clanique. La croissance, la puissance, la richesse et le prestige sont des valeurs clés constituants la structure de la relation d’échange entre le groupe preneur et le groupe donneur et selon GONY la coupure entre la sphère sociale et la sphère économique n’existe pas dans la relation kanake (57).

Même si les premiers ethnologues considéraient la culture kanak comme quasi uniforme, les chercheurs contemporains trouvent des distinctions culturelles entre les ères linguistiques et même au delà. Malgré tout, l’altérité entre les individus d’un même clan se caractérise par divers statuts symboliques spécifiques aux sociétés océaniennes. Les sujets à divers degrés, sont marquées par des règles et des rituels obligés façonnant ainsi des considérations réciproques entre elles. Une autre entité et non des moindres et qui nous intéresse au plus près c’est celle de l’adopté.

D. L’Adoption

Le père Lambert fait allusion à l’adoption et écrit en ces termes :

« Nous distinguons chez le néo-calédonien deux sortes d’adoption : l’une réelle et l’autre que nous pouvons appeler d’honneur et de politesse. Cette dernière, qui est très usitée, quand un chef ou tout autre adopte l’enfant d’un proche ou d’un ami, sans que l’enfant cesse d’être avec ses parents et sous leur autorité. L’adoption que nous appelons réelle est de fait très sérieuse. On peut adopter un enfant qui a encore ses père et mère, un orphelin, un captif pris à la guerre. L’enfant adopté passe alors dans la famille de l’adoptant, où il prend tous les droits, en contractant tous les devoirs d’un véritable fils. »

Ce que l’auteur appelle « adoption de politesse », même si l’adopté n’est pas dans la famille adoptante, les rituels autour de ce nouveau membre de la famille ne se feront sans la présence de ses nouveaux parents symboliques. Souvent, de nos jours, l’oncle maternel ne vit pas auprès de son neveu mais cela ne l’empêche pas de jouer pleinement son rôle et d’accomplir ses devoirs « coutumiers ».

Souvent un homme marié, n’ayant pas de descendant, adopte un enfant mâle de sa sœur afin qu’il perpétue son clan. Un rituel est organisé, puisque cet évènement s’accompagne du don du nom donc d’un changement d’identité. Si l’adoption, en général, reste dans le cercle familial, l’adopté peut être issu d’un autre clan. Exceptionnellement, il peut être un « étranger » sans lien de parenté apparent. Pour que « l’adoption » soit complètement scellée et consommée par les familles, l’évènement est souvent rappeler de manière solennelle dans les réunions claniques.

Pourtant aujourd’hui « l’adoption » est sujette à des frictions surtout quand elle met en jeu du foncier, elle est souvent utilisée comme prétexte à une remise en cause d’une légitimité. Est-ce le fait des bouleversements auxquels les sociétés insulaires ont subit dû à la colonisation ?

Cependant l’altérité à l’intérieur du clan n’a pas de sens, ou du moins, ne peut être compréhensible sans aborder en profondeur ses relations extrinsèques que sont les relations inter claniques donc matrimoniales. Dans cette dimension sociale le clan maternel est la pierre angulaire de l’identité chez le Kanak.

2. Les relations inter clanique

A. Le clan maternel

La première « altérité » évidente dans la société « océanienne » que nous pouvons caractériser comme universelle, est la dualité homme/ femme, chacun jouant un rôle précis et symbolisant aussi une entité bien définie. Or, la règle de base, pour toute société est la procréation dans la famille, condition sine qua non de la perpétuation de la famille et du clan. Jean Marie Tjibaou disait que « la vie est donnée par le sang et que le sang, c’est la mère qui le donne (58) ». Cette citation n’est pas une représentation réinventée du Kanak moderne mais, une représentation symbolique que l’on peut retrouver dans toutes les sociétés insulaires de l’Océanie.

Même si dans certaines îles du Pacifique, il existe des sociétés matriarcales, on ne peut qualifier la société « mélanésienne » comme telle. Cependant, dans la région « austronésienne », la société matrilinéaire la plus connue et la plus grande du monde, est bien celle des Minangkabau en Indonésie (59). Chez les Minangkabau, la terre, les biens immobiliers et mobiliers sont la propriété des femmes. Les mères les transmettent à leurs filles. Les hommes n’ayant rien, ils sont contraints d’émigrer (merantau) s’ils veulent faire fortune. Toutefois, leur devoir est de faire profiter le village de leur réussite et ils s’occupent de la religion et des affaires politiques. Les enfants portent le nom de clan (suku) de leur mère. L’homme qui en a la responsabilité n’est pas le père, mais l’oncle maternel (mamak). Pour le mariage, c’est la famille de la fille qui vient demander la main du garçon. En cas de divorce, la femme garde les enfants (la loi islamique rappelle aux Minangkabau que « la mère mérite trois fois plus de respect que le père ».A l’âge de 7 ans, les jeunes garçons quittent traditionnellement la maison pour aller vivre dans une maison commune (surau), aussi devenue maison de prière et une sorte de centre social où l’on apprend les enseignements religieux et culturels (adat). Les adolescents sont encouragés à quitter leur ville natale pour apprendre des écoles ou des expériences hors de leur communauté natale de manière à y revenir adulte enrichi d’un savoir et d’une sagesse utile pour leur famille et la société et leur « nagari » (ville natale) où ils deviendront membre du « conseil des oncles ».

Dans les sociétés calédoniennes par contre, la femme est substituée par l’oncle utérin. En 1975, le groupe de réflexion composée uniquement de Kanak affirmait sans équivoque ceci :

« La femme est un potentiel de vie, puisque de sa propre chair naîtra l’héritier du clan… l’enfant qu’elle mettra au monde sera donc l’appartenance du clan marital. Toutefois, elle seule jouira de l’identité de substance avec son enfant, la parenté réelle ne se transmettant que par la mère. Plus elle sera féconde, plus elle sera respectée et son clan gratifié. Car les relations claniques trouvent pour une bonne part, leur motivation dans la reconnaissance du clan marital à l’égard du clan utérin. Chaque cérémonie, chaque évènement coutumier (naissance, puberté, mariage, des enfants, etc.) est avant tout un geste de gratitude à l’adresse des utérins, grâce à qui ces enfants ont vu le jour. (60)»

Nous pouvons rajouter par ailleurs, que les oncles utérins ne sont pas du même clan (61) et peuvent être originaires d’une autre aire linguistique voisine ou non. Cette possibilité n’est pas rare. Ce qui nous amène à prétendre que les Kanak, quel qu’ils soient, sont tributaires de cette reconnaissance forte et du respect qu’ils doivent aux oncles maternelles ainsi qu’à leurs familles (62) au-delà des différences linguistiques et culturelles.

Notons aussi que la polygamie était fréquente, surtout dans le milieu des chefferies et de ce fait, il pouvait y avoir plusieurs clans maternels autour du clan du père. Ce dernier devait en tenir compte dans les échanges qui accompagnaient les rituels concernant la naissance, la circoncision, le mariage, le deuil etc. Ces échanges, bien sûr, avaient un coût, ce qui explique que seuls les chefs avaient la capacité de perpétuer ces relations d’échange de plus en plus conséquents. Ils sauvegardaient ainsi leur prestige. Les clans maternels de leur côté s’attendaient bien évidement, comme c’est le cas aujourd’hui, à beaucoup d’attention et à beaucoup de respect de la part du clan du père de « leurs progénitures ». Etant « donneurs de vie » et faisant la perpétuation du clan paternel, les utérins comptaient bien profiter de leur position de « supériorité » symbolique. Sans cesse sur le qui-vive, ils étaient prêts à dénoncer tout manquement de respect envers eux. Ce paradoxe expliquerait les altercations violentes et courantes -et à leur égard légitimes- entre les clans.

L’enfant issu du mariage, va quant à lui distinguer dans ses relations affectives, ses propres parents et ses oncles utérins (63)(qu’il appellera « papa »). S’il a une bonne éducation, le jeune apprendra à respecter ses oncles maternels plus que son père génétique, pour les placer dans l’ordre du sacré qu’il ne faut pas offenser.

L’anthropologue, le Raymond Firth a vécu sur Tikopia (64)en 1928 et 1929, fournit une description détaillée de la vie sociale de l’île de cette époque. Il montre comment la société est divisée géographiquement en deux zones et organisée en quatre clans. La société est centrée sur le « paito (65) » – la maison (patrilinéaire) où sont enterrés des ancêtres masculins. L’auteur aborde notamment les relations matriarcales dans lesquelles le frère de la mère par rapport au neveu semble joué un rôle primordial. L’oncle officiant les différentes cérémonies, entre le frère d’une mère et son neveu, il y a dimension sacrée.

Raymond Firth, évoque les liens économiques et rituels complexes entre les maisons du « paito » et les différents chefs clans, constituant ainsi l’organisation sociale et culturelle de l’île. Firth affirme que le célibat, la guerre (expulsion y compris), l’infanticide et le voyage maritime (réclamé par la plupart des jeunes) ont maintenu l’équilibre démographique de la minuscule île. Actuellement, plusieurs jeunes quittent l’île, se dirigeant aux îles de Russell ou à Honiara dans la capitale à la recherche d’emploi.

Si cette vision duelle fondée sur des relations claniques autour de la femme- mère est, dans une moindre mesure, encore une réalité à l’heure actuelle dans le monde kanak et océanien, on peut imaginer qu’elle était beaucoup plus marquée avant l’arrivée des européens. D’ailleurs, la polygamie rendait plus complexe les relations de parenté. Ainsi, cette « altérité » à base clanique semblait régler et influer une grande partie des évènements de la vie du Kanak et qu’elle est fondamentale pour la compréhension des comportements socioculturels du monde kanak d’aujourd’hui. Un autre concept peut être ici développé pour mieux comprendre les relations claniques, c’est celui de la terre.

B. Le Clan de la terre

La terre est selon les Kanak, le fondement de la société et garantit la perpétuation des clans. Au-delà de la générosité naturelle qu’elle peut procurer, la terre permet aux Kanak de se reconnaître et de s’identifier. Le foncier est délimité par des éléments naturels : une source, un arbre, un caillou etc. Le clan de la terre a sans aucun doute une position avantageuse par rapport aux autres clans dans la mesure où les membres sont les seuls habilité à négocier, à partager les terres dont ils sont les maîtres, jouant ainsi le rôle, non de « propriétaires », pour employer un terme moderne, mais plutôt de « bailleur foncier ». Ce clan est reconnu comme tel grâce à la tradition orale et du mythe, qui lui confère la primauté sur un lieu déterminé. Il est considéré comme le premier né, « le premier occupant de la terre (66)» et le fondateur de la chefferie et des clans le constituant. Il serait, comme l’a si bien étudié Michel Naepels dans la région de Houaïlou, le clan habilité à accueillir d’autres familles « étrangères ».

En d’autres termes, Gilbert DAVID chercheur de l’ORSTOM, écrit dans son ouvrage : Territorialité en Océanie en 1995 que :

« La terre est le fondement de l’identité. Un lien charnel unit l’homme et son Fenua ou Vanua, terme polynésien désignant le territoire d’itinéraires que les hommes se sont appropriés, dans lequel s’inscrit leur culture, et que J. Bonnemaison définit comme des « géosymboles ».

Selon cet auteur (J.Bonnemaison 1980. p.183) :

« La culture est en quelque sorte ce qui prolonge le sol, elle est une loi de la terre, inscrite dans un territoire, est liée à des pouvoirs magiques qui ont surgis du sol sacré ; elle ne peut être pratiquée que par les hommes qui sont nés d’ancêtres issus de ce territoire. Il y a ainsi une identité profonde entre le sang (la parenté) et la terre (territoire).

Ainsi, le clan terrien semble être « l’élément clé » dans les relations inter claniques, à travers lui, la cohésion des clans frères se perpétue. Mais nous pouvons imaginer que les conflits inter claniques les plus virulents tournent autour du problème foncier. En considérant ce postulat, dans la relation clanique, le clan de la terre est l’un des plus respecté dans la société kanak. Lors des récoltes des premières ignames, ce clan est le premier à pouvoir recevoir et manger la première igname par l’intermédiaire du chef (67). Ce clan aurait la capacité d’organiser l’investiture d’un chef de son choix, et en dépit de son statut de chef, ce dernier sera toujours en situation de devoir envers le premier (68).

C. La chefferie

Ainsi, beaucoup d’auteurs ont abordé ce sujet, entre la description proto coloniale du chef guerrier et autoritaire ou de celle plus contemporaine de Leenhardt, qui comme Alban Bensa affirme :

« Ni potentat féodal ni général, le chef, sur la grande Terre, a beaucoup de devoirs et peu de pouvoirs… »

Le Père Lambert décrit par contre le chef comme l’entité la plus respectée dans l’archipel calédonien et nous témoigne par exemple que :

« Les hommes ne passent près du chef qu’en se courbant avec respect. A son approche les femmes s’écartent de son chemin, et s’accroupissent n’osant le regarder ; si elles sont obligées de poursuivre leur route près du lieu où il est, elle ne marche devant lui qu’en rampant » (69).

Si en Nouvelle Calédonie, le chef était très respecté, il en était de même en Polynésie. En pays kanak, le chef fait parti d’un clan accueilli. Les mythes comparent son intégration dans un terroir d’accueil à la découverte d’un objet précieux ou d’un être exceptionnel, associé à des puissances surnaturelles. Béalo Gony ethnologue kanak tente d’évoquer cette spécificité relationnelle concernant le chef :

« Toutes les chefferies du Nord sont apparentées, elles sont donc « frères » pe been. Ce terme désigne la relation sociopolitique entre les chefferies d’une même fratrie, par exemples des Hoot et des Whaap. Toutes les chefferies des hoot sont frères, whan meevu, « bouche des frères », et celles des whaap le sont aussi. La relation de parenté qui domine la chefferie est stratégiquement politique. Pe been nao daahma, c’est avoir une relation politique ; une relation parfois plus familiale s’il y a échange de sœurs entre les chefferies. La référence à la parenté à ce niveau est plus formelle que proprement généalogique, car elle met en jeu uniquement la structure sociale hiérarchisée, la relation entre les kaya (70), les « étrangers » et les « kauenha », les premiers occupants. Cette relation siûn men tâû-ng men paguu-ug, grand-père, père et petit fils, traduite en terme de parenté, se réfère à la fonction sociale de chacun des clans concernés qui assurent les tâches d’ordre politique, économique et sociale de la chefferie. Le chef appelle qiû-ngmen tâû-ng le clan adoptant et ce dernier désigne le chef nayu-ng men paguu-ng, fils et petit fils. Les siû-ng men tâû-ng sont les responsables sociopolitiques de la chefferie et inversement, le chef devient l’exécutant, le responsable de l’ordre social sur son territoire. Cette relation structurelle donne à penser que l’étranger est toujours tributaire de sa situation d’adopté et qui doit la maintenir en vie par les devoirs et les fonctions qui lui sont conférés par ses pères et ses grands pères. Chaque composante de la chefferie est nommée par un terme propre qui désigne à la fois la place et la fonction sociale de la personne et du groupe. Les différentes composantes se nomment selon une hiérarchie d’ainés/cadets. Le chef, l’étranger adopté, est au premier occupant, à l’adoptant maître des lieux, comme l’aîné est au cadet. Dans ce sens, la chefferie s’organise comme une grande famille où chacun joue un rôle précis dans son espace territorial et dans le temps cérémoniel (71).

Cet aspect relationnel entre les chefferies d’un même territoire abordé par l’auteur, met en évidence la complexité des relations réciproques et des divers statuts qui s’enchevêtrent dans lequel plusieurs données doivent être prises en compte par les différents composants des chefferies. Dans l’île d’Iaï (Ouvéa), une légende raconte les origines du chef KAUMA venu de Dréhu (Lifou) :

« Ekaa uma » ? Signifie en Dréhu : où est la case du chef ? C’était la raison pour laquelle les gens d’Iaaï lui attribuèrent le nom de « Kauma », car Kauma était originaire de Dréhu. Une partie des terres lui fut attribuée pour sa bravoure et sa générosité. Kauma n’attendit pas longtemps pour se faire construire une grande case de chef à la mode de Gaïcha. Ce fut un brave chef, très estimé dans l’île. Il refusait de faire la guerre car il n’aimait pas voir le sang couler. Il préférait la pêche, la chasse, la culture plutôt que tuer. Hmandri, sujet de Hwnégei lui avait donné le surnom de « Outen vëët » ce qui signifie en Iaaï « le poltron ».Cette histoire racontée par Wakuba Ianu fait encore allusion aux chefferies tenues par des individus venus d’ailleurs (72).

Cette légende met en exergue encore une fois l’origine « étrangère » pour employer un terme moderne, des chefferies, et le cas de Kauma nous semble indiquer que les qualités individuelles de l’individu étaient déterminantes pour l’introniser comme chef. Ce qui remet en question l’idée que la pensée kanak ne peut se concevoir d’une manière personnalisée ou individuelle.

Patrice Godin dans une conférence du 15 octobre 2009 au Centre Culturel Tjibaou, a démontré que la monnaie kanake que l’on attribue habituellement aux sociétés mélanésiennes sans chefferies, était au contraire en relation étroite avec la présence de chefferie – que l’on attribue aux sociétés polynésiennes- dans la région de Hienghène. La monnaie était selon l’ethnologue, donnée au chef par le clan « premier (73)» lors de son investiture, afin qu’il redistribue à ses sujets, la monnaie incarnant ainsi sa fonction de lien social en relation au monde mythique et spirituel. On pourrait par contre se demander si la monnaie kanak telle qu’elle nous est présentée aujourd’hui n’est pas le produit d’une évolution et si le système de circulation de cette monnaie dans cette région ne précédait pas le système de chefferie tel qu’il est connu aujourd’hui ? Les sociétés traditionnelles possédaient cette capacité d’adaptation et d’appropriation des valeurs importées, ce qui expliquerait l’influence « polynésienne » dans ces contrées de la grande Terre à l’instar des îles Loyauté qui elles en revanchent, n’ont pas intégré cette monnaie de coquillages. Serait-ce dû à l’interdiction coloniale de se déplacer librement ?

D. Le clan accueilli

A l’intérieur d’un même espace cohabitent généralement plusieurs clans. Chacun d’eux se situe par rapport aux autres fonctions de son ancienneté dans le territoire et des charges qu’il y assume. Les clans les plus anciens détiennent sur ceux qui sont venus après eux, une autorité certaine. Ces premiers appelés « enfants de la lune » – afin de les identifier au mythe fondateur- et les autres clans accueillis appelés « enfants du soleil », clans migrants assimilés à l’astre du jour, reçoivent des titres de noblesse, des terres, et parfois des épouses en échange des services qu’ils peuvent rendre à leurs hôtes. Les enfants du soleil sont aussi appelés « enfant chef (74)» parce que les Anciens du pays leur ont confié le soin de représenter tous les clans du territoire.

Pour que « les gens d’ailleurs » soient acceptés et légitimés par ceux qui les accueillent, les échanges de femmes doivent être réalisés pour concrétiser ces alliances. Au travers des enfants nés des mariages souvent arrangés, le clan accueilli se sentira complètement intégré dans la mesure où des devoirs mais aussi des droits lui sont conférés. Par exemple, si une femme du clan accueilli se lie au clan accueillant, ce dernier sera tributaire du clan de la femme à partir du moment où les enfants qu’elle mettra au monde « appartiendront » d’une manière symbolique ou « coutumière » à ses frères.

3. D’autres facteurs d’identification

A. L’aspect physique

• Le tatouage :

Bien que le tatouage soit peu pratiqué dans l’archipel calédonien, le Père Lambert décrit trois différentes pratiques qu’il a tout de même observées:

« Le tatouage proprement dit, on pique la peau jusqu’au sang, avec une épine d’oranger sauvage, en suivant des figures tracées, puis on passe sur les piqûres une espèce de bistre détrempé avec la suie.

Le tatouage en relief se pratique sur le bras et la poitrine, on l’obtient en faisant brûler la surface de la peau avec une certaine herbe, et ces brûlures symétriquement posées laissent une empreinte saillante.

Enfin sur le visage et autre partie du corps, on remarque certaines zones plus foncées » (75).

Le premier missionnaire catholique à avoir évangélisé l’île d’Ouvéa en 1857, remarque cette pratique généralisée lors de sa venue au nord de l’île et notamment le tatouage sur le visage, pratique fréquente chez les « Polynésiens » orientaux ou occidentaux. Le tatouage sur une personne correspondait habituellement à une distinction sociale par rapport aux autres. Sûrement que cette pratique a disparu progressivement en Nouvelle Calédonie surtout au contact avec les européens.

• La circoncision

En outre, la circoncision des jeunes adolescents marquait- jusqu’à aujourd’hui encore pour la plupart des pays océaniens, en autre, à Wallis et Futuna ou au Vanuatu- leur passage au statut d’adulte. Cette distinction est importante car les adolescents circoncis avait des droits mais aussi les devoirs d’un l’adulte. Posséder une case et un champ, permettait d’épouser une femme et de tisser des liens avec d’autres clans, notamment d’avoir des enfants. Il s’agissait donc de perpétuer la vie du clan et par là même, de renforcer les échanges et les liens noués lors du mariage. A l’heure actuelle en Nouvelle Calédonie, la circoncision n’est plus pratiquée systématiquement alors que dans tout l’archipel au siècle dernier, ce rituel était encore très vivace. (76)

• Le percement des oreilles :

Ce rituel marquait le changement de statut des jeunes filles, et les femmes qui les entouraient les accompagnaient lors de leurs premières règles, annonçant naturellement une transformation dans leur corps mais aussi dans leur devenir social. Le percement des oreilles n’étaient pas réservé qu’aux femmes, en Polynésie occidentale cette marque physique est fréquente chez les hommes.

Enfin toute scarification du corps a une valeur identitaire aux temps anciens.

B. La diversité linguistique

Effectivement, vu de l’extérieur, le premier critère visible ou plutôt audible et repérable d’une identification est la présence des différentes langues plus ou moins inter compréhensibles selon leur proximité. A l’arrivée des européens, l’archipel calédonien comptait plus de trente six dialectes qui sont répartis à l’heure actuelle administrativement dans huit aires coutumières.

Si on se réfère au postulat (77) qui veut que la langue (construise) la culture au regard de cette variété de langues, on peut dire que nous sommes en présences de plusieurs cultures. Chaque culture sous-tend des modes de pensée relativement distincts à travers un art, une architecture, une croyance…à un sentiment d’appartenance à un groupe similaire.

Ainsi, on ne peut ne pas concevoir que les kanak ne percevaient pas cette altérité linguistique avant le contact européen, puisqu’une langue correspond à une aire géographique déterminée qui va de l’est à l’ouest en passant par la chaîne montagneuse. Cependant Françoise Ozanne Rivière, une des linguistes qui a beaucoup travaillé les langues de l’extrême nord de la grande Terre, nous indique que :

« L’ensemble constitue un groupe homogène où les frontières entre les langues et les dialectes (trois variantes pwaamei, deux variantes nemi).On comprend le rôle important que joue le plurilinguisme ou, du moins, l’intercompréhension mutuelle, dans une zone où règne un tel morcellement linguistique et où chaque groupe tient à souligner et à maintenir son particularisme. (78) »

Même si ces ères linguistiques ne correspondent en aucun cas à des frontières que l’on conçoit aujourd’hui, les liens de parentés vont au-delà de ces ères linguistiques, et sans doute que la colonisation a eu pour effet l’éclatement des lignées ou des familles d’un même clan au-delà des limites de leur terroir naturel. Les échanges matrimoniaux permettaient cette ouverture vers l’extérieure sans que la légitimé du clan soit remis en cause. Le plurilinguisme semblait être généralisé, ce qui facilitait sans doute la communication et les contacts. Yves Béalo Gony approuve cela quand il écrit :

« Le découpage ethnolinguistique tel qu’il est présenté aujourd’hui, procède à des revendications politiques et culturelles affirmées par les années 1980 par la société kanake… Appartenir à un même groupe linguistique n’est pas forcément appartenir à un même groupe territorial, et vice versa… le découpage régional traditionnel était différent de celui que l’on connaît aujourd’hui … il se faisait d’ouest en est et de l’est vers les îles Loyauté. En témoignent aujourd’hui les relations coutumières et de parenté privilégiées entre le nord de la côte est, de Canala à Belep, et Ouvéa, et entre le sud, de Bouloupari à Yaté, et Maré, Lifou et l’île des Pins par exemple. Ces rapports privilégiés qui étaient à l’origine largement fondés sur la pérennité des relations matrimoniales ont instauré des relations d’alliance entre les chefferies qui se maintiennent encore de nos jours. (79) »

Il est vrai que ces données sociologiques semblent s’atténuer avec la diversification de population concentrée sur le Grand Nouméa, et tout récemment sur Koné.

A. Le monde invisible

Un autre point sensible nous paraît fondamental pour la compréhension de « l’altérité » dans le monde océanien en général. C’est l’ « omniprésence » du monde invisible. A l’arrivée des Européens en Océanie, les sociétés indigènes étaient polythéistes et de tradition orale.

Les ancêtres défunts fondateurs des clans étaient en fait des dieux, à qui l’on faisait référence lors des discours coutumiers pour situer sa descendance. Les esprits sont des défunts qui détenaient de leur vivant des pouvoirs magiques. Ces esprits étaient invoqués par l’intermédiaire d’un « prêtre » pour faire tomber la pluie, faire pousser les cultures, pour obtenir leur protection durant les guerres…

Photo 3- Case kanake d’un chef en 1874

Photo 4- Un jeune kanak, fils d’un chef

Chaque clan était doté d’un pouvoir spécifique par rapport sa fonction et à son rang. Les crânes des défunts reposaient dans un lieu tabou aménagé pour l’invocation de leurs esprits. Les objets ou les restes des défunts pouvaient être déposé dans un panier utile au prêtre pour le rituel. Cela explique sans doute l’anthropophagie que l’on a appliqué aux autochtones qui croyaient qu’en mangeant le foie, le cœur et le cerveau ou une membrane des personnes qui détenaient certains pouvoirs, on pouvait acquérir ces mêmes pouvoirs. Le père Rougeyron, un des premiers missionnaires catholiques arrivés à Balade, raconte ainsi :

« Les divinités des jeunes garçons sont les mains droites de leur père ; grâce à elles ils peuvent devenir des combattants compétents. Même les petites filles ont leurs divinités : ce sont les ongles des mains de leur mère ; elles les conservent pour devenir en grandissant, fortes et active dans leur travail. Leur chef défunt est leur dieu le plus important, c’est le dieu de la guerre. Quand ils vont se battre, le prêtre met les restes du chef défunt dans un petit panier et les porte sur le champ de bataille, où le prêtre chante et confie l’issue du combat au chef défunt ».

Yves Béalo Gony, originaire de Hienghène nous confirme encore en 2008 que :

« La pensée kanak dira que l’échange est une manière de communiquer entre les hommes, et entre les hommes, les esprits et la nature, tout en respectant la différence hiérarchique, l’ordre des choses, le rang … dans cet ordre d’idées, une citation de mon grand père : Ciihmoi ven Yalem, ven naamuûm ma ven tuun ne do, ai wedo ga vhiin kahok ! Respecte ton nom, ton objet et ton groupe tu seras un homme comblé par les esprits. (80)»

Ainsi dans le monde kanak, les esprits ont une place prépondérante dans la vie de chaque personne à un point que l’on peut lire dans certains ouvrages réputés sérieux ce genre de thèse :

« De par la structure tribale de la société, de par sa vie et son entourage, le Mélanésien traditionnel est incapable de délimiter son corps, de le circonscrire pour le dégager du monde ; de ce fait, il ne peut pas distinguer clairement le vivant du mort, deux états pourtant fondamentalement différents (81)».

Cette vision du kanak d’antan a été propulsée par Maurice Leenhardt qui a émit pour la première fois le concept de « kamo » (82):

Le kamo est un personnage vivant qui se reconnaît moins à son contour d’homme qu’à sa forme, on pourrait dire, à son aire d’humanité. C’est dans cette forme, et non dans la ligne extérieure que le personnage existe. L’humain dépasse ainsi toutes les représentations physiques de l’homme. Il n’est pas perçu objectivement, il est senti ».

Cette vision a été actuellement remise en cause par d’autres anthropologues dont Alban BENSA et Bernard Rigo notamment. Mais si cette thèse est exacte, cette notion d’humanité particulière ouvre les portes à toutes les réincarnations possibles de l’humain à l’animal ou au végétal. Les regrettés ancêtres sont alors omniprésents, le monde visible et/ou invisible est par conséquent confondu et l’on peut suggérer que le réel était constamment interprété. N’a-t’on pas dit que les premiers Européens débarquant pour la première fois dans les îles étaient considérés comme des esprits, des ancêtres venus leur rendre visite ? La venue « d’étrangers » par la mer aurait pu alors être facilement interprétée comme des présages venus des dieux etc. Les arrivants pouvaient aisément interpréter leur rencontre comme des présages de leurs dieux, et les accueillants étaient en fin de compte considérés comme des esprits bienfaisants etc.

Ainsi dans cet état d’esprit, les interprétations se complétaient et donnaient une certaine cohérence dans les relations et dans les échanges entre groupes hétérogènes.

Le Père Lambert a réalisé une étude sur les mœurs et les superstitions des néo calédoniens durant son séjour en tant que missionnaire depuis 1856. Il publia en 1901 une œuvre de plus de trois cent cinquante pages qui montre bien la place qu’occupe dans la vie des Indigènes, les croyances de plusieurs dieux ancestraux. Comme la plupart des missionnaires catholiques ou protestants qui se sont penchés sur ce thème, ils n’avaient pour objectif que de prouver que leurs anciennes religions n’avaient aucune valeur spirituelle sérieuse (83). Aujourd’hui le monde invisible des dieux traditionnels a été remplacé en partie par le monde invisible des anges, des saints de la chrétienté et cela n’a sans doute pas été très difficile aux sociétés océaniennes d’accepter cette réforme spirituelle.

En conclusion de cette partie, il nous semble que l’organisation sociale de la société kanak dans la période dite précoloniale et les rapports entres les différents sujets ont sans doute bien évolué depuis la colonisation de peuplement à partir 1853. Si l’hégémonie de la culture occidentale met en évidence l’importance de la classe sociale et de la situation professionnelle du ménage – pour employer des termes d’économie moderne- les liens de parenté et l’appartenance clanique avec la « déification » du clan utérin, restent toutefois un mode d’identification entre les personnes en Océanie en générale (84) et joue un rôle primordial dans les relations sociales entre les êtres au-delà des structures mentales modernes.

Fig. 7- Rituel du sacrifice en Polynésie

Dans les temps anciens, l’arrivée de groupes humains extérieurs du milieu de vie conditionne l’accueil. Soit les groupes « étrangers (85)» sont « rejetés» pour diverses raisons ou le plus souvent « accaparés ». Les règles de l’hospitalité et d’adoption pour des raisons d’intérêts généraux réciproques sont employées habituellement par les groupes accueillants en présence.

Enfin la hiérarchisation et l’interdépendance clanique semble être le fondement des relations sociales dans ces sociétés dites primitives et que les sujets ou groupes extérieurs redynamisaient et enrichissaient les relations dans des jeux de prestiges intra ou extra clanique.

Dans le contexte contemporain, l’arrivée des Européens a complètement bouleversé les relations socioculturelles internes à un tel point que ce qui pouvait être des clivages avant la colonisation sont devenus des repères identitaires. L’affirmation d’une appartenance à une identité culturelle en générale est un processus de survie face à l’hégémonie de la culture dominante. Le clivage ethnique, religieux ou socio économique émergeant dans le milieu « autochtone », comment ces derniers aujourd’hui composent ces nouvelles valeurs conceptuelles avec leur mode d’identification traditionnel en terme de relation sociale ? En d’autres termes, dans quelles mesures la vision kanak dans leur rapport à l’autre influe sur les relations socio culturelles modernes ? Peut on faire une analogie entre le les relations inter claniques, le mariage mixte, l’adoption extrinsèque ou l’ « accueil » à la façon « traditionnelle » etc. et l’idéologie discursive des hommes politiques kanak et indépendantistes ?

34 Un individu A, s’il n’a pas de liens de parenté avec un autre individu B, l’individu A peut avoir, par contre des liens de parenté avec un individu C qui sera lié avec B.

35 Opt.cité.

36 Les termes « ethnie et culture » sont souvent confondus et employés communément comme des synonymes.

37 OLOUKPONA-YINNON Adjaï Paulin, Douala 1893, La révoltes des esclaves mercenaires, Ed. Bayreuth African Studies 10, 96.p.

38 Selon la Grande Encyclopédie Bordas, le concept d’identité en psychologie « désigne le caractère de ce qui est le même en tant que le même s’oppose au différent ».

39 Collectif, Cultures et Personnalité, sous la direction d’Armand Touati, GODELIER : La prohibition de l’inceste ou le débordement de la parenté, Psychologue, p 25 à 32.

40 Nous considérons la venue des premiers navigateurs dans le Pacifique au XVIème à ouvert la voie de la Mondialisation.

41 Père Lambert, Mœurs et Superstitions, 1901, 367p. Dans la préface de son œuvre, l’auteur avoue que : « ce travail n’est autre qu’une étude approfondie de leur prétendue religion, étude qui permettra au missionnaire d’en montrer l’inanité et de préparer ainsi la place à la vérité», p 1.

42 Cet auteur parlait couramment le « ajië » et a mis en place une retranscription phonétique.

43 Collectif (groupe d’autochtones calédoniens), Mélanésiens d’aujourd’hui, La société mélanésienne dans le monde moderne, SEHNC, Nouméa, 1976, 65 p, p 8.Notons que Dick Uckéwé ancien élu et Sénateur du RPCR, a été un des coauteurs de ce texte.

44 Une bibliographie intéressante de ce métis, photographe du père Luneau peut être consultée dans la revue Mwà véé, les Kanak à l’heure de la «nouvelle politique indigène », ADCK, n°57, septembre 2007, p 20 et 25.

45 MAYET Henri, Mœurs et Coutumes des Indigène, 52p, 1931 .p 6. Réédité en 1959.

46 Publié par le CTRDP en 1990.

47 Opt.cité

48 Provenant de l’expression locale : « se faire astiquer » ou « astiquer quelqu’un » qui signifie « se faire frapper » ou « frapper quelqu’un dans l’idée de lui donner une correction.

49 Ainsi un homme âgé non encore marié a un statut de « jeune ».

50 Opt.cité pp 32-33

51 Cf. p 33.

52 Descendante du clan Xétiwan, clan originaire de Lifou dispatché dans tout l’archipel, ayant des affinités tongiennes selon l’ethnologue Jean GUIART.

53 Dans l’île de Palau en Micronésie, la société indigène est de type matriarcal.

54 Cf. Bernard RIGO, Altérité polynésienne ou les métamorphose de l’espace-temps, 2004, Paris, CNRS Editions.

55 Opt.cité. pp 34.

56 A l’heure actuelle les Kanak peuvent s’identifient à leur totem, ceux qui ont le même totem même s’ils ne se connaissent pas ont des liens de parenté. En général le totem n’est pas divulgué à autrui car il porte en lui un pouvoir symbolique et ésotérique fort qu’il faut préserver.

57 Opt.cité p 10.

58 Tjibaou le kanak ( cf ref)

59 Moussay, Gérard, Dictionnaire minangkabau – indonésien – français, L’Harmattan, 1995.

60 Collectif (groupe d’autochtones calédoniens), Mélanésiens d’aujourd’hui, La société Mélanésienne dans le monde moderne, SEHNC, Nouméa, 1976, 65 p, pp 22. Nous ignorons les auteurs présumés de ce collectif, on sait seulement que Dick Ukeiwé ancien député et sénateur du RPCR a été co-auteur de cet écrit.

61 Alban BENSA Nouvelle Calédonie, un paradis dans la Tourmente, Editions Découvertes Gallimard, 1990, 192 p, pp 34 : « Il est interdit de se marier dans son propre clan ». Cet ouvrage écrit après la mort de Jean Marie Tjibaou, l’auteur fait un portrait idyllique de la société kanak mais sa description a le mérite d’être précise et très bien détaillée, mettant ainsi en relief l’altérité possible des kanaks à l’intérieur d’un même espace culturel.

62 Voir Père Lambert dans Mœurs et Superstitieux, p 106. L’auteur raconte en détail de ce rite dont il a été témoin.

63 Il semble que de nos jours, il existe un quiproquo dans le milieu kanak, entre l’oncle maternel (frère désigné de la mère) et le clan maternel (l’ensemble de la famille de la mère), nous avons été témoins de cela lors d’un mariage à Canala en 2008.

64 Tikopia est le plus au sud des îles de Santa Cruz, situé dans la province du Temotu. Il est également le plus au sud des îles Salomon. Tikopia est une haute île couvrant un domaine de 5 km² ; L’île est le reste d’un volcan éteint le plus élevé, Mt. Reani de, atteignant une altitude de 380 ; m (1.247 pi) au-dessus du niveau de la mer. Quelques études de la société Tikopiane incluent son voisin plus proche, l’île encore plus minuscule d’Anuta. Les habitants sont Polynésiens, et la langue Tikopia est une branche des langues polynésienne Samoic.

65 A Wallis, le « paito » constituait à l’époque la maison où les jeunes garçons d’une même génération, du même village dormaient. Effectivement, les jeunes garçons guidés par les aînés suivaient une éducation commune en passant par différents rites et rituelles jusqu’au moment du mariage. Aujourd’hui même en Nouvelle Calédonie dans le milieu wallisien ou futunien, le paito est l’abri du four traditionnel, du « umu » là où les jeunes hommes et moins jeunes habituellement se rassemblent.

66 Ce concept sera un des slogans des partis indépendantistes : « premiers occupants de la Terre », alors que les partis loyalistes avanceront le concept de la « pluriethnicité » de la population calédonienne et du « métissage ».

67 J. Wahéo, Contes et Légendes d’Ouvéa, CTRDP, p 155.

68 A l’intérieur de chaque chefferie, le clan de la Terre sont de fait au dessus de la pyramide dans la hiérarchie clanique mais cela ne se dit pas et ne se revendique pas puisqu’il a officiellement désigné un clan souvent « étranger » à jouer le rôle de chef- dirons nous à sa place. Même si ce clan est dans l’ombre dans les relations inter chefferies, il reste symboliquement – pour tous les clans, chefferies confondues- le clan aîné, le clan premier.

69 Père Lambert, Mœurs et Superstitions p 80.

70 Ce terme a été employé par les indigènes de Balade pour désigner un groupe particulier (des étrangers semble –t-il) au sein de leur communauté lors des premiers contacts en 1793 avec l’équipage d’Entrecasteaux.

71 BEALO-GONY Yves, Thewe men jila, la monnaie kanak en Nouvelle Calédonie, Editions Expressions, Province Nord, 2006, p 32.

72 Wahéo Jacob, Contes et Légendes d’Ouvéa. CTRDP, p 120.

73 Il s’agit bien évidement du clan de la terre.

74 Alban Bensa p 45

75 Op.cité.

76 Voir Père Lambert dans Mœurs et Superstitieux, p 107.

77 Cf référence

78 Ozanne Rivierre, F., Texte Némi – Nouvelle-Calédonie, Paris, SELAF, tome 1, p.22, 1979.

79 BEALO-GONY Yves, Thewe men jila, la monnaie kanak en Nouvelle Calédonie, Editions Expressions, Province Nord, 206 p, pp 31-33, 2007.

80 Opt.cité ; p 18. 2007.

81 Collectif, Mélanésiens d’aujourd’hui, SEH, 1975 pp 55-56. Cette pensée semble tirée des extraits d’ouvrage de Maurice Leenhardt.

82 Maurice Leenhardt, Dokamo ( cf. ref)

83 & le père Lambert, Maurice Leenhardt.

84 Chez le Polynésien occidental, les liens de parenté sont aussi importants par rapport à l’héritage culturel laissé par les ancêtres, des fonctions qu’ils ont occupées dans le passé au sein des structures coutumières. Ces derniers temps, le statut administratif coutumier et religieux semble avoir pris beaucoup d’ampleur dans la conquête de prestige, notamment, la position socioprofessionnelle.

85 Le terme « étranger » ne correspond pas ici au concept occidental mais doit être remplacé par le terme « accueilli » en terme culturel.