11. Lee Quinones, The Lion’s Den, 1982

Toutes les histoires de l’art urbain semblent devoir commencer par un rappel des faits : le graffiti est une pratique millénaire. Du latin graphium, éraflure, le graffiti – que je qualifierai de « classique » pour le distinguer du genre du graffiti « moderne » – désigne d’abord une inscription griffonnée ou gravée sur les murs et monuments d’une ville. On invoque généralement Lascaux et Pompéi pour justifier le noble lignage du graffiti et sa valeur de témoignage historique ; rappelons également que le photographe Brassaï s’est passionné pour ces gestes spontanés et y a consacré un ouvrage, intitulé tout simplement Graffiti, publié en 1960, documentant les inscriptions qu’il trouvait sur les murs de Paris au cours de ses errances dans la ville. Expression sans prétention artistique ou esthétique, le graffiti est avant tout communication, d’un message, d’une insulte, d’un désir… et peut être symptomatique de tensions sociales et politiques, comme en témoigne le mur de Berlin, le mur de Gaza ou encore les messages qui se sont multipliés dans les villes d’Afrique du Nord et du Proche-Orient lors des récents bouleversements politiques.

Le graffiti moderne, enjeu des débats autour de l’art urbain, de la liberté d’expression, de l’utilisation de l’espace public et de la définition de l’art, est un véritable mouvement culturel qui s’est rapidement développé, en style, en ampleur et en portée. Avec l’émergence du tag aux Etats-Unis, c’est donc une autre dynamique qui commence : celle de l’appropriation d’un territoire qui semble échapper à ses habitants. Leur message est d’abord leur nom, ou plutôt leur pseudonyme : l’anonymat est une condition et une règle.

12. TAKI 183, 1971

Le premier tag à attirer l’attention des médias est celui de TAKI 183 à New York, en 1971 : une simple signature, un pseudonyme et un numéro de rue, qui prolifère sur les murs de la ville et qui est rapidement rejointe par d’autres. Un article du New York Times décrit ce nouveau phénomène, précisant que le nettoyage des graffitis a coûté 80 000 heures de travail et environ $300 000 l’année précédente (3). Les questions posées par Taki, alors âgé de 17 ans, cité par le quotidien, sont les mêmes que celles des graffeurs et street artists d’aujourd’hui :

Je travaille, je paie mes impôts et [mes tags] ne font de mal à personne. […] Pourquoi s’en prennent-ils aux gens comme moi ? Pourquoi pas aux partis politiques qui mettent des autocollants partout dans le métro au moment des élections (4)?

TAKI 183 n’a pas été le premier à tagguer son nom mais son dévouement à la cause lui a valu d’être très rapidement imité par d’autres jeunes. Sans motivation claire, sans but apparent, les tags envahissent les murs, couloirs et trains de New York. Voici ce qu’en disent Stéphanie Lemoine et Julien Terral dans In Situ :

On dit du graffiti qu’il est une religion. Ses prophètes s’appellent Taki 183 ou Julio 204 et ont grandi dans les quartiers pauvres de New York et Philadelphie. […] Comme un chien pisserait au coin d’une borne, ils écrivent à répétition leur nom et numéro de rue – démarche qui échappe à toute logique, si ce n’est celle d’être vu partout et par le plus grand nombre (5).

En quelques années, le tag se développe en graffiti, toujours signature, mais plus sophistiquée, colorée, véritable typographie, qui évolue en différents styles : bubble style, wild style… Influencé par l’iconographie populaire, les comic books,

la publicité, et surtout par la culture hip-hop, le graffiti est une affirmation, non seulement de l’existence de son auteur, mais également de sa supériorité : en se multipliant, il donne une impression d’ubiquité ; en s’affichant dans des endroits difficiles d’accès ou strictement interdits, il témoigne des risques encourus ; enfin, en devenant de plus en plus complexe et spectaculaire, il certifie du talent de son auteur.

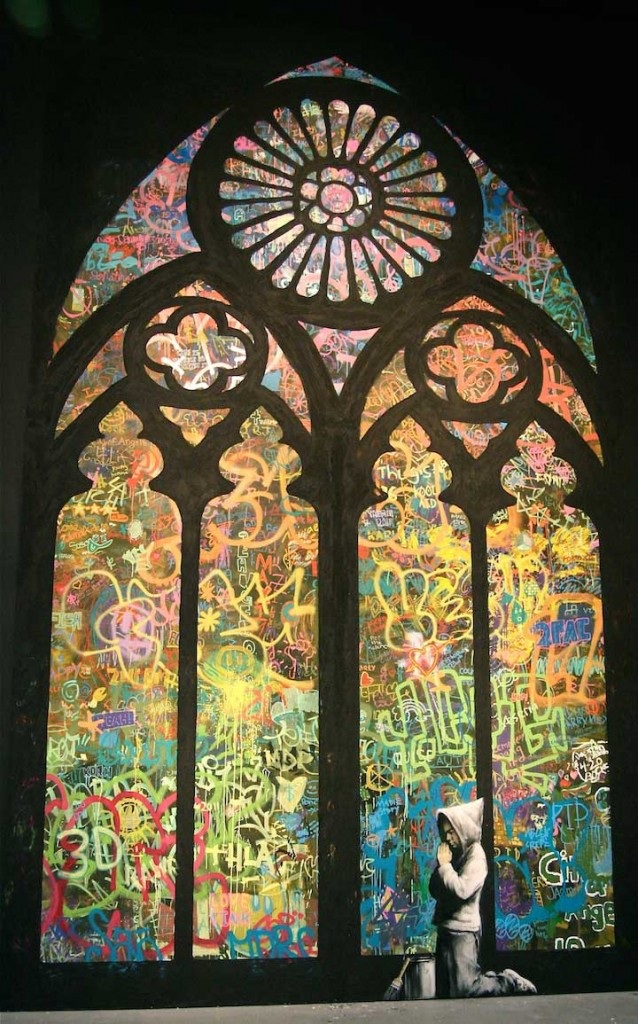

13. Banksy, 2011 (réalisé pour l’exposition Art in the Streets, MOCA, Los Angeles)

Activité hors-la-loi, le graffiti est pourtant apprécié en dehors du cercle des initiés : la première exposition remonte à 1973 à New York, Norman Mailer publie un ouvrage au phénomène, Faith of Graffiti, en 1974 et la première galerie exclusivement dédiée aux graffitis-artistes ouvre en 1978. La problématique du graffiti devient alors tout autant esthétique que légale : le graffiti existe-t-il hors de son contexte ? Créé sur une toile ou capturé par une photographie, recadré, coupé du champ infini de la ville, est-il plus ou moins art ? En entrant au musée, il gagne peut-être en reconnaissance artistique ce qu’il perd en résonance esthétique.

Bien que le graffiti stricto sensu ne constitue pas la seule forme d’art spontané dans la ville, et qu’il coexiste avec des formes plus éphémères et d’influences diverses, l’éthique de l’expression personnelle et anonyme qui l’anime est une influence essentielle pour les nouveaux artistes de rue, même si, esthétiquement, ils peuvent sembler aux antipodes du tag et du graff, et même s’ils ne s’en réclament pas. Le phénomène du graffiti est important pour comprendre comment l’art s’inscrit dans la ville : c’est notamment autour du graffiti que les questions légales se cristallisent, avec des conséquences pour tout artiste qui désire travailler dans la rue sans autorisation. Enfin, si les fresques très abouties reproduites dans les ouvrages et sur les sites Internet spécialisés sont finalement assez rares, les tags et les graffitis plus ordinaires forment une toile de fond sur laquelle s’inscrit toute intervention artistique, peinte ou non : qu’on l’apprécie ou non, c’est ce style « urbain » qui compose désormais le paysage des villes.

3 « Taki 183 spawns pen pals », New York Times, 21 juillet 1971

4 Ibid. (ma traduction)

5 Stéphanie Lemoine, In Situ, p. 38

Page suivante : 1.1.3 Post-graffiti

Retour au menu : L’ART DE L’ESPACE PUBLIC : Esthétiques et politiques de l’’art urbain