IV-3-a Préambule

Les mesures sont nécessaires et le pouvoir politique en est l’instigateur pour une raison simple : il est le garant du bien public, ou plus généralement, de l’intérêt général.

On peut considérer que le bien public repose, in fine, sur l’équilibre des trois composantes du développement durable.

Indéniablement, au regard des parties précédemment développées, le V.E. contribue plus activement au bien commun que le V.C.F.

Son « non-développement » semble plutôt résulter de la prépondérance de la composante économique dans nos sociétés.

Et c’est pourquoi les mesures auront, alors, d’autant plus de poids qu’elles seront établies à partir de « mécanismes délibératifs issus de procédures démocratiques et citoyennes ». Elles « auront [ainsi] le pouvoir de légitimation nécessaire pour rééquilibrer les poids respectifs accordés aux différentes mesures de la politique environnementale à l’avenir. » en reprenant encore une fois les mêmes mots de Burgenmeier et al. (2007, p.146).

Je choisis ici de proposer des mesures en gardant à l’esprit que je me place en France dont une part de l’économie nationale repose « sur les épaules » de constructeurs nationaux de V.C.F. et des industries connexes.

Je considère, bien-sûr, que le pouvoir politique n’est pas inféodé au pouvoir économique. Toutefois, rien n’empêche le pouvoir politique d’être à l’écoute du pouvoir économique.

Aussi l’extrapolation des mesures proposées à d’autres pays est grandement limitée tant les différences économiques, politiques, environnementales, culturelles et sociales existent. A titre d’exemple, le poids du citoyen, dans les adoptions de mesures d’interdiction, sera plus ou moins fort que la démocratie soit hautement participative ou non.

Enfin, pour toutes les mesures présentées dans cette partie IV-3, notamment celles particulièrement contraignantes, gardons à l’esprit qu’il y aura chaque fois des exceptions à envisager (ex. : les personnes handicapées pour qui le V.C.F. n’est peut-être pas substituable par un V.E., etc.) ou des aides variables selon que l’on aura à faire à des classes sociales défavorisées ou non, ou à des entreprises en situation économique délicate ou pas…

IV-3-b Les mesures d’information et d’éducation

IV-3-b-1 Informer

Dans notre problématique, les mesures d’information et d’éducation sont prépondérantes. Sans ces mesures, la tâche sera très compliquée tant le lien entre voiture et citoyen est fort. Pour être plus précis, ce n’est pas le lien en lui-même mais une composante de ce lien qui est le V.C.F..

Et ce lien est fort car les V.C.F., et particulièrement la voiture, sont positionnés dans les « besoins d’estime » de la pyramide de Maslow (voir ci-dessous).

La mercatique des constructeurs V.C.F. associée à la mercatique des pétroliers ont « travaillé » ces besoins d’estime, en y associant la sémantique de « liberté » et d’ « autonomie » (« allez plus toujours plus loin le modèle xyz») aux voitures notamment.

Leur travail de communication a associé à l’image du V.C.F. des messages de « puissance » mais aussi de « consommation » et d’ « autonomie » (exemple de message publicitaire : « avec un plein, vous roulez plus de 800km… »).

Cependant, avec l’évolution et la sensibilité de la société, on note, depuis quelques temps des messages fallacieusement « verts » où le V.C.F. apparaît comme vertueux et respectueux de l’environnement. Ce qu’on appelle le « green marketing ».

Or, ces sémantiques et ces images sont répétées depuis de nombreuses années à la population. C’est pourquoi, la tâche s’avère a priori rude mais il y a une différence entre la tentative de relancer le V.E. il y a une quinzaine d’années et aujourd’hui.

En effet, les récentes mesures d’information et éducation concernant le réchauffement climatique et les dégradations générales de la planète d’origine anthropique ont sensibilisé la population ce qui pourrait faciliter la compréhension des messages d’éducation et d’information concernant la nécessaire substitution du V.C.F. par le V.E. en ville.

Le fait que le « green marketing » soit utilisé par les constructeurs et les pétroliers prépare finalement aussi « le terrain » pour le V.E. .

C’est ainsi que les mesures d’information et d’éducation concernant notre problématique devront axer leurs messages sur :

– les conséquences délétères sur la santé humaine dues à l’exposition chronique aux gaz d’échappements ;

– la responsabilité prépondérante de ceux qui choisissent le V.C.F. comme moyen de locomotion en ville dans les enjeux de santé publique ;

– l’économie réalisée lorsqu’on utilise un V.E. notamment en ce qui concerne les coûts d’usage par rapport au V.C.F. ;

– le rôle social des citoyens utilisateurs de V.E. par l’amélioration de la vie en ville (annihilation du bruit et des nuisances olfactives : on entend enfin le chant des oiseaux en ville et l’on peut respirer le doux parfum des fleurs au printemps, etc..).

– le respect de l’environnement et des générations futures lorsqu’on devient utilisateur de V.E..

Elles devront inévitablement aussi mettre en exergue les liens entre V.C.F. et enjeux environnementaux : le réchauffement climatique et les GES, les dégradations des bâtiments et des matériaux, l’impact sur faune et la flore.

Ces mesures doivent, in fine, initier un changement rapide dans les choix de technologie des véhicules de locomotion.

Ces mesures pourront associer bien évidemment des ONG et des entreprises parties prenantes dans l’industrie du V.E. qui deviendront aussi les relais de ces messages.

IV-3-b-2 Contrer

Il conviendra, également, dans nos mesures, de penser à « contrer » les campagnes de désinformations des groupes d’intérêts divers. Et donc utiliser les mêmes outils et techniques de communication.

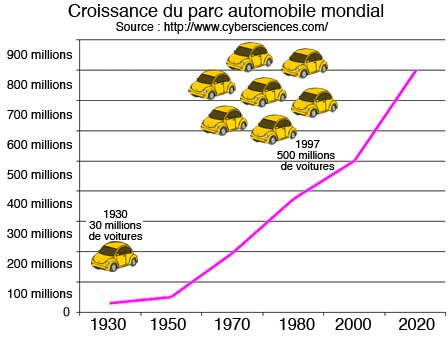

Par exemple, on peut très bien imaginer que les industries liées aux V.C.F. (constructeurs, pétroliers,…), nous indiqueront que l’émission de CO2 des V.C.F. baisse considérablement mais oublieront de nous dire que le nombre de véhicules augmente (voir graphique ci-après).

D’ailleurs, Cabal et Gatrignol (2005), soulignent que «progressivement, de 1988 à 1998, le taux d’équipement des ménages est passé de 75 à 80 %. Pourtant proche de la saturation, ce chiffre continue de progresser plus vite que le nombre de ménages. Il s’explique en partie par la croissance de la population, la décohabitation, la périphérisation de l’habitat et de l’emploi et enfin la multimotorisation. Aujourd’hui, sur huit ménages équipés, quatre sont bi ou trimotorisés. » (p.29)

Il est donc évident que l’exposition chronique au gaz d’échappement ne baissera pas, les effets nuisibles locaux ou globaux non plus.

On peut alors très bien imaginer des campagnes de communication de type « tabac » ou « alcool» en explicitant les impacts sur la santé humaine bien sûr et surtout infantile. Le tout, en mettant en avant les effets démontrés par l’AFSSE (bronchite, asthme etc..), et en mettant en avant les coûts induits par l’usage des V.C.F. (plus d’un milliard d’euros) au niveau santé (asthme et le cancer).

Bien sûr, ce chiffre augmentera au fur et à mesure des études épidémiologiques. Ces campagnes pourraient alors faire prendre conscience que l’usage de son propre V.C.F. cause des dégâts sur sa propre santé.

IV-3-b-3 Préparer

Ces mesures auront aussi comme objectif de préparer le public à des mesures incitatives ou de contrôles directs à venir.

Ainsi, les différents publics (particuliers et entreprises) devront être informés non seulement des enjeux de santé publique mais de leurs liens économiques.

Il conviendra de bien mettre en évidence que le principe de « pollueur-payeur » n’est pas appliqué pour l’instant aux V.C.F. et que c’est la société civile qui prend en charge financièrement tous les coûts directs et indirects des enjeux de santé publique, via les impôts notamment.

Il faudra aussi mettre en exergue que c’est aujourd’hui socialement inique et c’est d’autant plus inique que les solutions alternatives existent avec le V.E. .

On peut aussi souhaiter une action plus pointue d’éducation vers les professionnels directement impactés par ce changement.

Par exemple, les garagistes généralistes qui devront s’adapter et donc aussi réorienter leurs offres d’entretiens toutes marques V.C.F. vers celle du V.E..

Cela impliquera une mise en place rapide de formations professionnelles adaptées, pour jeunes diplômés mais aussi via les formations continues pour les professionnels déjà en activité.

Il est plus qu’évident que sans mesures d’information et d’éducation, prises en charge par l’Etat, les ONG mais aussi les entreprises impliquées dans cette aventure, le V.E. risque de subir le même échec qu’il y a quinze ans ou, au mieux, avoir un développement confidentiel qui ne résoudra en rien la problématique.

Ces mesures d’information et d’éducation sont primordiales car elles précéderont tous les autres types de mesures. Elles sensibiliseront aussi à l’arrivée logique de mesures incitatives ou de contrôle direct pour favoriser le V.E..

Elles les rendront ainsi acceptable et démontreront que les mesures incitatives ou de contrôle direct seront mises en place pour rendre la vie à la population, non pas impossible, mais plus vivable, plus viable et plus équitable

IV-3-c Des mesures incitatives…

IV-3-c-1 Soutenir et montrer l’exemple

Si l’Etat communique sur la nécessité d’utiliser le V.E. en ville, on comprend très vite que l’Etat et les collectivités locales se doivent d’acquérir des flottes conséquentes de V.E..

Ces acquisitions auront alors deux objectifs :

– soutenir « économiquement » les entreprises instigatrices de ce changement technologique et inciter d’autres à le faire ;

– en faire une mesure d’exemplarité pour la société par une utilisation massive des V.E. dans les rues des agglomérations.

D’ailleurs cette mesure d’exemplarité peut être couplée avec des mesures d’information et éducation.

On peut très bien imaginer que tous les véhicules électriques de l’Etat ou des collectivités locales arborent une couleur spécifique et dédiée (une couleur verte puisqu’elle s’est imposée dans la société pour symboliser l’environnement) afin d’exister visuellement en agglomération et donc démontrer que « ça marche ».

Bien sûr, les responsables politiques nationaux, à tous les niveaux, devront être acteurs au quotidien de ces mesures d’exemplarité.

Il conviendra aussi de convaincre des leaders d’opinion de la société civile et des « modèles médiatiques » (acteurs, chanteurs, etc.) de s’impliquer dans cette démarche d’exemplarité, en utilisant les V.E., pour inciter la population à changer.

IV-3-c-2 Des flottes administratives et changer les habitudes par une formation !

L’acquisition de flottes de V.E. administratives devra impérativement être accompagnée d’une politique de formation à la conduite et à la gestion d’énergie (recharge, autonomie, etc.).

Il conviendra de ne pas réitérer l’erreur d’il y a une quinzaine d’années où l’on a laissé croire que ce changement de technologie ne changerait pas les habitudes de conduite liées à l’usage des V.C.F. et où la mesure d’exemplarité, comme nous l’avons précédemment expliquée dans la partie IV-1, s’est transformée en échec total.

Bien sûr, même si les nouvelles batteries « lithium » qui équipent les V.E. d’aujourd’hui n’auront plus vraiment d’« effet mémoire » et que leur autonomie sera beaucoup plus importante que la technologie «nickel-cadmium » des V.E. des années 1990, les V.E. nécessitent tout de même :

– une conduite plus douce ;

– une abstinence d’accélération « brutale » au démarrage pour éviter une forte consommation d’énergie et une perte d’autonomie ;

– un respect des vitesses par une conduite apaisée et «linéaire», le tout aussi pour toujours optimiser l’autonomie.

Ainsi, l’utilisation et l’autonomie de V.E. n’en seront que plus grandes et contribueront à une exemplarité effective et efficace.

Notons que si cette conduite « apaisée » pourrait perturber certains utilisateurs de V.C.F., on peut considérer que cette conduite plus douce générera indéniablement un ressenti d’une ville plus calme et donc plus agréable à vivre.

On pourra y voir aussi un impact social.

IV-3-c-3 Une prime à l’achat d’un véhicule électrique nécessaire…

Au niveau incitatif, que cela soit pour le particulier ou pour les entreprises, il est absolument nécessaire que l’Etat envisage des primes à l’achat du V.E. dans un premier temps.

Pourquoi ? Car la problématique du V.E. face V.C.F. est aussi grandement liée au prix de vente.

Or, comme, aujourd’hui, les futurs constructeurs de V.E. sont pratiquement tous des constructeurs de V.C.F., leur modèle économique est lié au V.C.F.

Ainsi, le prix du V.C.F. n’intègre jamais les coûts d’usage (prix du carburant d’origine fossile – prix qui ne pourra qu’aller inexorablement à la hausse-, entretien, réparation, etc.) mais seulement les coûts des composants.

Ce qui est parfaitement logique.

Alors, la batterie de traction pour les V.E. devient, dans cette approche « prix de vente par rapport aux coûts des composants » un obstacle car c’est une autre manière de penser l’automobile.

Si, sans les batteries, le V.E., à gamme identique, est peut-être légèrement moins cher que le V.C.F., ce n’est plus du tout le cas lorsqu’on y ajoute les batteries (un pack de batteries Lithium-ion pour V.E. est d’environ 10 000 euros aujourd’hui -prix qui ne pourra qu’aller à la baisse le marché se développant-).

Or le coût d’usage d’un V.E. est estimé aujourd’hui à 1,50€ au 100 km.

Si l’on prend un V.C.F. de moyenne gamme, et, avec optimisme, une consommation de 5l/100 km pour un prix au litre de l’essence exagérément stable de 1€30/l, on arrive à un coût de 6€50 au 100 km.

Et ceci, bien évidemment, sans intégrer les coûts d’entretien d’un V.C.F. alors que le V.E., de par sa conception, ait très peu d’entretien mécanique contrairement au V.C.F..

Les batteries ont une durée de vie estimée, en moyenne, à 160 000 km parcourus. Aussi, si l’on s’en tient uniquement au coût de l’énergie, les 160 000km auront coûté :

– 2 400 euros pour le V.E.

– 10 400 euros pour le V.C.F.

Rapidement, en coût usage, le véhicule électrique devient concurrentiel car nous n’avons pas intégré les coûts d’entretien pour le V.C.F., quasiment inexistants pour le V.E..

Or cette approche est complètement tronquée.

En effet, comme nous l’avons vu précédemment dans les enjeux, le prix de vente du V.C.F. n’intègre absolument pas les coûts connexes à son utilisation et donc à ses effets délétères dus à ses émissions de gaz d’échappement et de particules (dépenses de santé publique et de coûts connexes à la dégradation de la santé d’un individu, dégradation des bâtiments, dégradation de la flore et de la faune….). Coûts actuellement tous supportés par la société civile !

Il n’y a aucune notion de « pollueur-payeur » appliqué au V.C.F. !

Or, ces effets délétères sont inexistants pour le V.E..

Aussi, si l’Etat ne peut aujourd’hui changer la manière dont le prix de vente des véhicules V.C.F. est fixé, il devient impératif à l’Etat de favoriser l’achat de V.E. par des mesures incitatives et notamment via des aides pécuniaires pour que le prix de vente des V.E. soit attractif mais surtout pour rééquilibrer la donne.

Ces aides à l’achat, devront, bien évidemment, intégrer une approche équitable pour les classes sociales les plus défavorisées, mais aussi pour les entreprises en fonction de leur taille et leur capacité financière d’investissement par un ajustement des aides pécuniaires.

IV-3-c-4 Des places et de l’énergie pour les véhicules électriques offertes par les véhicules à carburant fossile…

L’Etat ou les collectivités locales peuvent rendre aussi l’usage du V.E. attractifs en ville ou agglomération en offrant le stationnement et la recharge en énergie électrique.

Cette gratuité peut se justifier par l’absence de coûts à supporter par la société civile pour les V.E. car ils n’ont pas les impacts sur la santé et sur l’environnement des V.C.F.

Bien sûr, dans le même temps, le prix du stationnement à la minute pour les V.C.F. augmentera.

Cette augmentation aura deux objectifs :

– dissuader l’utilisation de V.C.F. en ville et en agglomération

– compenser la gratuité des places et la recharge électrique pour les V.E.

Même si cette mesure n’est pas inique, les possesseurs de V.C.F. pourront la considérer comme telle. Or les mesures d’information et d’éducation auront leur rôle à jouer ici. Elles devront montrer que l’iniquité est du côté de ceux qui subissent les méfaits de l’usage du V.C.F. involontairement et non l’inverse.

Si toutes ces mesures incitatives ne suffisent pas, les mesures de contrôle direct devront s’imposer.

IV-3-d Mesures de contrôle direct

Comme le souligne B. Burgenmeier (2008), « Des mesures de police interviennent non seulement lors du non-respect des normes, mais également dans des cas d’accident environnemental. Dans les situations critiques, les interdictions constituent la mesure la plus appropriée. Elles limitent d’une manière considérable la liberté individuelle. » (p.105).

Or nous sommes dans une urgence environnementale locale et globale et on peut sérieusement estimer que nous sommes dans un état critique quant à la santé des populations vivant en agglomération.

Notre problématique nous permet alors de mettre en place plusieurs types de mesures de contrôle direct.

IV-3-d-1 Les revenus de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et les infrastructures routières

Si l’Etat favorise le V.E., il s’ampute à terme des revenus liés à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.).

Or, ces revenus, nous l’avons fait remarqué précédemment, sont de l’ordre de 16 milliards par an pour le budget de l’Etat en 2008. Ils sont liés à la consommation de carburant d’origine fossile et ont la fonction principale d’alimenter le budget dédié à l’entretien et la construction d’infrastructures routières.

Or, le V.E. utilise ces mêmes infrastructures. Aussi, ce manque à gagner devra, bien évidemment, être compensé.

Cette compensation, a priori, ne pourra s’établir que via une taxe du même type mais sur l’électricité de recharge des véhicules électriques.

Mais dans le même temps, il conviendra d’envisager aussi une augmentation conséquente et croissante de la T.I.P.P. pour les V.C.F. toujours existants.

Outre la participation au budget des infrastructures, cette augmentation de la T.I.P.P. aura un autre et double objectif :

– compenser partiellement le manque à gagner de la T.I.P.P. dû à la diminution du nombre des V.C.F. ;

– dissuader de leurs usages par l’augmentation du prix du pétrole à la pompe (car c’est l’effet de la T.I.P.P.) et donc favoriser le recours au V.E. .

C’est délicat, mais c’est une mesure de contrôle direct nécessaire.

Cependant, il conviendra toujours de s’enquérir des moyens à mettre en œuvre pour que cette mesure ne soit pas inique au regard des ménages les plus défavorisés et des entreprises les plus fragiles.

IV-3-d-2 L’interdiction des véhicules à carburant fossile en ville ou agglomération

Si les mesures incitatives, d’information et d’éducation ne suffisent pas, au regard des effets délétères des gaz d’échappement et des particules non seulement sur la santé (coûts connexes inclus) mais aussi sur aux détériorations les bâtiments, la faune et la flore, on arrivera inéluctablement à des mesures d’interdiction de V.C.F..

Cette interdiction concernera au moins le centre-ville, si ce n’est les abords des agglomérations où seuls les V.E. seront alors autorisés. Pour être efficace et donc favoriser l’achat de V.E., elle doit être mise en place dans les 5 ans.

Cette mesure sera complémentaire aux mesures de régulation de trafic comme les péages urbains dont l’objectif est légèrement différent. En effet, il concerne une autre problématique qui est celle du nombre de véhicules en ville et en agglomération et du report de ces déplacements par l’usage des transports en commun.

Cependant cette mesure, aussi nécessaire soit-elle, peut être considérée comme une décision politique risquée, dans le cas où, l’élu souhaite un renouvellement de mandature. Risques qui devraient être toutefois contenus si toutes les mesures précédemment citées auront été mises en place en amont, et notamment, si les mesures d’information et d’éducation auront générées la prise de conscience collective souhaitée.

Mais finalement, cette mesure appelle aussi les hommes politiques de tout bord, au niveau local comme national à un consensus.

On discerne bien que ce type de décision est lié à l’envergure de politiciens qui auront non seulement le sens de l’intérêt général et du bien commun mais aussi celui de la chose publique et de l’Histoire.

IV-3-d-3 Le véhicule à carburant fossile et la liberté…

Bien sûr, comme cela a été le cas avec la problématique de la cigarette, qui ressemble à la problématique du V.C.F., toute proportion gardée, l’argument de « la limitation de la liberté individuelle » sera mis en avant.

Et comme l’a rappelé Burgenmeier (2008), ces mesures de contrôle direct « limitent d’une manière considérable la liberté individuelle ». (p.105).

On peut d’ores et déjà parier que si l’on interdit les V.C.F. dans les centres villes ou les agglomérations, les groupes d’intérêt liés aux constructeurs de V.C.F. ou autre industries connexes, galvauderont le terme « liberté » à tout propos.

D’ailleurs, la mercatique de l’industrie du V.C.F., qui a associé depuis longtemps cette sémantique de « liberté » pour vendre, ne simplifiera pas les choses, si, de surcroît, elle n’a pas réorienté sa stratégie de développement vers le V.E. .

Burgenmeier (2008) note d’ailleurs, « L’exemple de l’interdiction des phosphates dans les poudres à lessive en Suisse a été particulièrement instructif puisque l’argument de la limitation de la liberté individuelle a été surtout évoqué par les producteurs de poudre à lessive, les consommateurs étant dans leur majorité pour une telle interdiction ».

IV-3-d-4 Une infrastructure sinon rien !

Il est une mesure qui ne peut être appliquée qu’en aval des mesures d’information et d’éducation et des mesures incitatives.

C’est une mesure d’aménagement du territoire, et plus précisément une mesure d’infrastructures.

Les enseignements de l’échec du lancement du V.E. des années nonante ne doit pas être reproduit.

Cette mesure d’infrastructures est donc impérative et doit être rapidement mise en place pour la généralisation des V.E. en agglomération.

Les premiers véhicules sont annoncés dès cette année (2010) en France par exemple !

Cette infrastructure d’implantation de stations de recharge électrique concernera non seulement l’équipement des parcs de stationnement et parcs relais (P+R) mais aussi des parcmètres-recharge électrique tout le long des trottoirs condition sine qua non d’une implantation pérenne en ville.

Ces mesures ne demandent pas, a priori, d’investissements massifs puisque finalement les parcmètres-recharge reprennent le concept du parcmètre sur la voirie, mais demanderont une alimentation électrique, qui en ville, est présente partout.

De plus, cette mise en place pourra s’effectuer avec des partenaires industriels par une approche « gagnant-gagnant ».

De surcroît, l’implantation de ces bornes en voirie devrait jouer un rôle de sensibilisation à l’arrivée des V.E. en ville pour le citoyen.

(photo : source www.greenmotion.ch)

Cette mise en place pourra très bien s’accompagner aussi d’une évolution des stations « essence » par une offre de bornes de recharge électrique « rapide ».

Cet investissement ne semble pas prohibitif et doit être à l’initiative du secteur privé, propriétaire des stations d’essence, qui y verront un moyen pour ne pas disparaître à terme.

Par contre, les offres d’échange standard de batteries demandent certainement un investissement d’un autre ordre et appartiennent, elles-aussi, beaucoup plus à l’initiative privée que publique.

IV-3-e Des mesures d’accords volontaires

IV-3-e-1 Des accords volontaires pour les flottes de véhicules utilitaires d’entreprise

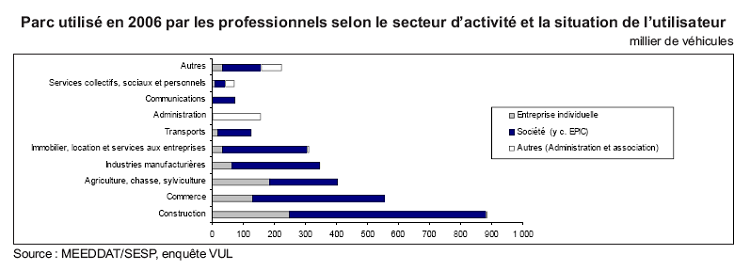

Les flottes de véhicules utilitaires ne sont pas à négliger.

Ainsi peut-on lire dans la revue du SESP (2008), « début 2006, 5,5 millions de véhicules utilitaires légers sont en service. Ces véhicules (camionnettes, y compris les dérivés de voitures particulières, immatriculées en France, de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes) parcourent en un an 77 milliards de kilomètres, soit presque quatre fois plus que les 441 000 véhicules utilitaires lourds immatriculés en France pour un potentiel instantané de transport (exprimé en tonnes), deux fois inférieur. Cela représente une hausse de 6 % du kilométrage total par rapport à 2001. En moyenne, cependant, le kilométrage par véhicule est pratiquement stable (15 200 km/an). Le parc détenu par les particuliers représente 38 % du parc et continue d’augmenter. » (p.1).

Et Verdon et al. (2008) rajoutent que « les progrès technologiques réalisés depuis 1990 concernent principalement la voiture particulière (baisse de consommation unitaire de 16 % entre 1990 et 2005). Mais les véhicules utilitaires légers et les poids lourds n’ont pas bénéficié des mêmes évolutions et cela grève le bilan des émissions de gaz à effet de serre du transport routier. La part des émissions de ces véhicules est passée de 40,6 % en 1990 à 44,2 % en 2005. Il y a donc là un enjeu technologique important. » (p.17).

Ces deux extraits mettent en exergue quatre éléments importants :

– le nombre conséquent de ces véhicules « utilitaires » dans le parc automobile français ;

– l’importance des kilomètres parcourus par ces véhicules ;

– la non-intégration des récents progrès technologiques aux véhicules utilitaires notamment en ce qui concerne la consommation ;

– et conséquemment, leur part non négligeable dans les impacts nocifs sur la santé publique entre autres.

Rajoutons que le parc de véhicule des administrations n’est pas négligeable mais n’est pas non plus prépondérant (voir schéma ci-dessous, SESP, 2008, p.3).

Il faut donc évidemment associer les entreprises à notre démarche car leur participation contribuera grandement à la réduction des pollutions urbaines ; « le gazole est le principal carburant de ces véhicules et ils consomment en moyenne 8,5 l/100 km » (SESP, 2008) ; et comme « les véhicules utilitaires légers sont

habituellement utilisés en agglomération (89 % du parc)[…] » (SESP, 2008, p.2), cette participation aboutira aussi à une mesure d’exemplarité envers les autres entreprises et la population en général.

Aussi, avant toute mise en oeuvre de mesures coercitives, des accords volontaires s’imposent entre l’Etat, les collectivités locales et les entreprises qui devront immanquablement remplacer leur flotte de V.C.F. utilitaires par des V.E..

On peut supposer que les mesures d’information et d’éducation auront sensibilisé une partie des responsables d’entreprises qui seront enclins à « jouer le jeux » de cette substitution de leurs V.C.F. utilitaires par des V.E., pour des questions environnementales, de santé publique mais aussi d’image…

IV-3-e-2 La substitution des véhicules utilitaires à carburant fossile par des véhicules utilitaires électriques contre une non-application de certaines mesures de contrôle direct.

Ces accords volontaires porteront bien évidemment sur des taux d’équipements de flottes d’entreprises en V.E. utilitaires.

Aussi, ces accords devront engager les entreprises à remplacer tous leurs véhicules utilitaires à usage citadin en un laps de temps fixé.

Il n’est pas irraisonnable de demander ce remplacement sur une échéance de 5 ans maximum. En effet, en France, au niveau comptable, la durée fiscale d’amortissement est de 4 à 5 ans pour un matériel de transport automobile.

Pour sa part, l’Etat et les collectivités s’engageront à :

– implanter des infrastructures dans les zones industrielles et zones d’entreprises (bornes de recharge électrique et places de stationnement réservées essentiellement au V.E.) ;

– combiner ces mesures d’infrastructures à des mesures incitatives d’ordre financier.

Les mesures d’ordre financier peuvent se composer :

– d’aides à l’achat de V.E. qui seront plus importantes la première année et déclineront dans leurs valeurs sur les 5 ans (via des aides directes ou réduction d’impôts). Ainsi, plus vite une entreprise remplira ses engagements volontaires plus elle bénéficiera d’aides financières conséquentes ;

– d’une exonération totale de la T.I.P.P. durant la phase de substitution de leur V.C.F. vers V.E. ;

– d’une exonération de la taxe à venir sur l’électricité de recharge des V.E. pendant 5 ans après acquisition ;

– s’il y a des mises en place d’interdiction dans les villes et agglomérations des V.C.F. durant cette période (dans les 5 ans), d’un régime d’exception pour leur V.C.F. ;

– s’il y a des péages urbains en place à l’entrée des agglomérations, dans le cadre de réduction de trafic auto, d’une exonération pendant 10 ans (pour le V.E. utilitaire exclusivement).

Comme nous l’avons spécifié auparavant, rappelons que ces aides à l’achat devront, bien évidemment, intégrer une approche équitable pour les entreprises en fonction de leur taille et de leur capacité financière d’investissement via les outils de crédits d’impôts ou d’aides directes.

IV-3-e-3 Si les entreprises ne respectent pas les accords…

Si les entreprises signataires n’ont pas substitué 100% de leurs véhicules utilitaires citadins V.C.F. en V.E. en 5 ans, on leur :

– interdira la circulation de leurs V.C.F. utilitaires en agglomération ;

– supprimera l’exonération de péages urbains pour les V.E. déjà acquis ;

– demandera le remboursement des montants de la T.I.P.P. déjà exonérés.

Outre les menaces, il faudra impérativement mettre en place des systèmes d’évaluation indépendante et rigoureuse afin de fournir une garantie à l’opinion publique du respect de ces accords comme le soulignent Defeyt et al. (2004).

IV-3-f Les mesures dans le temps…

Au regard des éléments développés précédemment, c’est-à-dire des enjeux, des constats d’échecs de la dernière tentative de mise en place du V.E. et des types de mesures, seule une combinaison optimale d’actions à entreprendre aboutira à une mise en place du V.E. en agglomération, mais elle devra se faire rapidement et demandera un engagement politique fort à la mesure des enjeux.

IV-3-f-1 Pourquoi aller rapidement ?

Cette substitution des V.C.F. par les V.E. doit s’effectuer rapidement car les enjeux environnementaux et de santé publique ne peuvent attendre.

Si le V.E. est né il y a 130 ans, comme il ne s’est pas développé, il reste aujourd’hui toujours une innovation.

Cette innovation est non seulement technologique (modifications d’habitudes industrielles) mais concerne aussi l’usage de la voiture (modifications d’habitudes pour le consommateurs) et les d’infrastructures via l’implantation de bornes de recharge électrique en voirie, adaptation des parcs de stationnement, etc. (politiques régionales et nationales de la gestion de l’espace urbain modifiées).

Le V.E. changera indubitablement nos habitudes de conduite, de « plein » d’énergie et notre relation à la voiture.

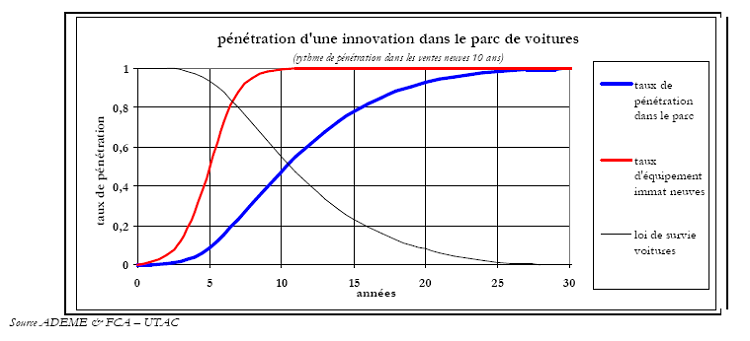

Or pour une innovation, Verdon et al. (2008) soulignent qu’on observe « un rythme lent de pénétration des progrès techniques dans le parc [automobile] : 10 ans pour la pénétration d’une innovation sur la totalité des ventes neuves et 30 ans pour la pénétration dans le parc ».

Ainsi, si le V.E. suit un parcours « classique » et non soutenu, il mettra 30 ans à s’installer dans le parc automobile comme l’illustre schéma ci-dessous (ADEME, 2007, p.7) !

Or, la situation dégradée de notre environnement ne peut supporter 30 ans d’attente. C’est pourquoi, il nous faut des mesures qui doivent entrer en application très rapidement.

Comme la plupart des modèles V.E. sont annoncés en 2010 et 2011, il me paraît évident que les mesures d’information et d’éducation devront être appliquées dès cette année (2010), s’intensifier sur les deux années suivantes (2012 et 2013) et se poursuivre tout au long du développement du V.E. à titre de « piqûre de rappel ».

Les mesures incitatives devront être mises en place dans le même temps (dès le lancement des V.E. sur le marché).

Mais ce sont surtout les mesures d’infrastructures qui devront, elles, commencer dès 2010 car il nous faut tout d’abord ce type de mesures. On ne peut lancer le véhicule électrique sans qu’il y ait une possibilité de recharger son V.E. en ville.

Et ces mesures d’infrastructures sont essentiellement d’ordre politique.

Pour les autres mesures de contrôle direct, elles pourront entrer en vigueur plus tardivement (2013) mais pas plus tard que 2015, car les menaces devront planer sur les entreprises afin que les accords volontaires soient respectés.

IV-3-f-2 Utopie ?

Le laps de temps consacré à cette mise en place semble certainement court. Non seulement par l’ampleur de la tâche, mais aussi car on « s’attaque » à un ensemble de groupes d’intérêts divers et variés, plutôt puissants, et qui ont les moyens (financiers entre autres) d’être des groupes de pression redoutables.

Il semblerait alors illusoire d’espérer, à très court terme, voire même à court terme, un engagement politique fort en faveur du V.E. car quel homme politique soutiendrait cet engagement ; pourtant logique car c’est, entre autres, un enjeu de santé publique ; face à des échéances électorales qui ne s’étalent pas sur la même échelle de temps et qui, finalement, lui feront font prendre des risques électoraux ?

En effet, le temps des mandatures et les objectifs de réélection, s’ils se combinent aisément avec les intérêts financiers à court terme des lobbies, se conjuguent beaucoup moins bien avec les décisions à prendre pour le V.E. (ou plus largement l’environnement) dont les résultats sont à considérer sur un plus long terme et ne profiteront peut-être pas à celui qui les a engagés…

Cependant, je préfère parier sur le courage d’hommes politiques qui auront le sens de l’Histoire et celui de l’intérêt général, qui prendront des décisions fortes et rapides en faveur du V.E. et qui, finalement, changeront les habitudes dans les prises de décision ou reviendront tout simplement aux valeurs de base de la démocratie.

D’autant plus que les mesures d’information et d’éducation auront sensibilisé la population qui sera prête à ces changements et soutiendra ces choix politiques.

De surcroît, cette substitution du V.C.F. par la V.E. pourra d’ailleurs se traduire économiquement par un effet d’« early mover advantage » pour toute une industrie nationale et donc générer des conséquences sociales positives et non-négligeables, notamment en ce qui concerne l’emploi.

Le V.C.F. deviendra probablement pour le V.E. ce que le cheval a été à la fin du XIXè siècle pour le V.C.F. : un moyen de locomotion marginal.

Rappelons cependant que ce changement repose aussi sur la complexité des choix et motivations des décideurs ou acteurs dont les échelles temporelles fonctionnent différemment :

– temps des mandats politiques avec des objectifs de réélection ;

– groupe de pression et d’intérêts avec des objectifs de profits rapides ;

– échelle de temps du changement climatique (le décideur ou acteur sera-t-il vivant pour voir cette catastrophe ?) ;

– impact de ce changement climatique sur la partie de planète sur laquelle le décideur ou l’acteur vit (n’y aura-t-il finalement pas un avantage ? – exemple :

des terres gelées pourraient devenir arables – ) ;

– etc..

Et cette complexité engendrera peut-être également un frein au changement…

Mais en tout cas une chose est sûre, sans mesures multiples et coordonnées, il sera fortement difficile de substituer rapidement le V.C.F. par le V.E..

IV-3-f-3 Le rôle d’un pouvoir politique fort face aux lobbies, pour l’intérêt général et pour une application rapide des mesures

Thomas Jefferson, 3è président des Etats-Unis écrit en 1802 : «Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat.

Si le peuple américain permet un jour que des banques privées créent de la monnaie, ces banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession […] » (traduction : Institut Français pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques Publiques, www.IFRAP.org),

On peut constater, déjà, qu’au tout début du XIXe siècle, aux Etats-Unis, les possibles dérives du pouvoir financier inquiétaient…

Or, depuis quelques lustres, l’une des trois composantes du développement durable ; l’économie ; a été prise d’assaut par un « fondamentalisme financier » ou un « fondamentalisme du marché » comme l’appelle Joseph Stglitz. Ce fondamentalisme agit tacitement et est devenu un pouvoir sans éthique dans les démocraties. Il se pourrait bien d’ailleurs qu’il soit à l’origine de guerres sociales…

Mais ce « fondamentalisme financier» contrôle aussi, via les fonds de pension et autres institutions financières privées de nombreuses entreprises, dont celles évoluant dans les industries du V.C.F. et du pétrole…. Fonds de pension ou autres institutions financières privées qui sont, évidemment, à l’origine de groupements d’intérêts et groupes de pression.

Or le seul rempart à ce pouvoir économique exacerbé est le pouvoir politique. Et pour être un véritable contre-pouvoir fort, il doit se tenir pour objectif : l’intérêt général et le bien commun !

C’est donc via des mesures, pour le bien commun, que ce fondamentalisme peut être combattu à condition que le pouvoir politique ne soit pas inféodé à ce pouvoir économique.

Et c’est donc grâce à ces mesures rapides que le V.E. peut s’imposer, pour le bien public, notamment au regard des problèmes de santé publique !

C’est pourquoi les mesures auront alors d’autant plus de poids qu’elles seront issues ; pour reprendre les mots de (Burgenmeier et al., 2007, p.146) ; de « mécanismes délibératifs issus de procédures démocratiques et citoyennes ».

Elles « auront [ainsi] le pouvoir de légitimation nécessaire pour rééquilibrer les poids respectifs accordés aux différentes mesures de la politique environnementale à l’avenir. ».

Et le tout, bien sûr, à condition que les citoyens aient pu être informés sans que les mesures d’information et d’éducation n’aient été détournées en mesures de propagande « pro-lobby »…

Page suivante : IV-4 La vie en véhicule électrique en agglomération, une autre problématique ?